朱丽莎

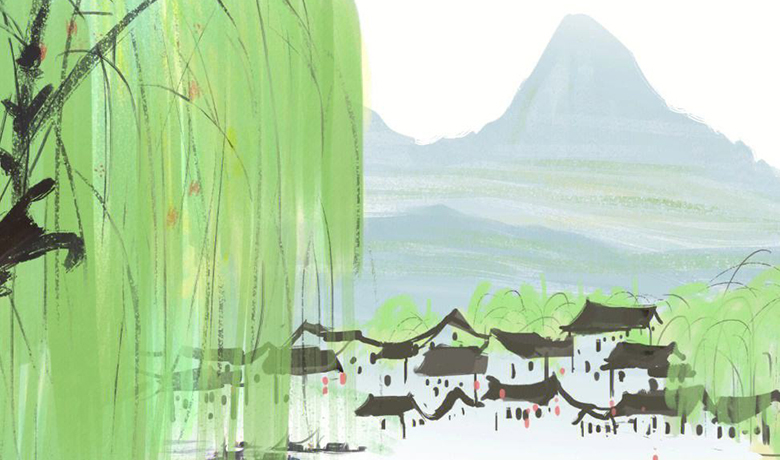

母亲打来电话,说是最近镇上热闹得不行。我数了数日子,原是又到一年一度的庙会。整个庙会前后持续有一个多星期,幼时的我却怎么也觉得不够长。那几天,循着板栗的甜香,循着人群叫好的声音,我总是迟迟不肯回家。我幻想着如果晚点回家,这热闹就会留得久一点,再久一点。

年幼的时候不知道那份心境。等上学了,读到“曲终人不见,江上数峰青”时,脑海中浮现的便是庙会正日后的几天。原来我早早便知晓曲终人散,即是生命中人来人往,过客匆匆,也许有的人有些故事曾惊起波澜,终会消散在时间的洪流中。

仅仅几天的庙会,时间的流逝是迅疾的,却又是缓慢的。早春的清晨尚有些微寒,但这些都顾不得了,早早便睁了眼,胡乱洗把脸,连香膏也来不及抹。家中的早饭断然是不肯吃一口,得留着肚子到镇上一个摊位一个摊位地吃下去。

我心中急得不行,家人却在等亲戚们到来结伴而行。母亲说奶奶在世时,早就会给各方亲戚“下帖子”,请他们务必空出时间在这日相会,这是历来的规矩。于是庙会正日一早,门口便嚷嚷闹闹起来,远方的客总会早些,近些的亲大多掐着点到。不论怎样,在我眼中都是令人焦急的,我哪里管得了这些大人的客气寒暄,心思早飞到桂花藕和“油端子”上去了。

前日电话里和母亲说道此事,她笑说以后你也是远方的客了。我未吱声,心中却酸涩一片。倒也不怪我心念着那些吃食,庙会上的个中滋味着实是会在每个人的心里扎根。比如糯米藕,卖藕的人往往支着口深缸,缸上顶着木头盖子和蓑草编的厚实铺盖,缸身下面是移动的灶台,时时烧着火。只要上头盖子掀开,那白气就会呼啸直上。与此同时,摊主眼疾手快捞起一段肥藕,胭红的藕身还滴着汁水,一端溢出的糯米一粒挨着一粒,黏黏糯糯好不诱人。

我后来吃过很多地方的藕。煨汤的湖北藕,吃着粉糯清香,拇指粗的藕带,嚼起来酸脆爽口。桂花莲藕也是饭店里常见的冷盘,但再没有哪一口吃起来,有庙会里囫囵咽下的那口藕吃得令人欢快安心。

等着老板称藕的间隙,鼻翼间已经萦绕上隔壁摊位炸油端子的香气了。宽油大火,装着白萝卜丝面糊的漏勺轻轻放入锅中,洁白的面糊儿瞬间炸出金灿灿的花来。炸的时间很有讲究,做此行当的人很多,炸得好的却没几家。

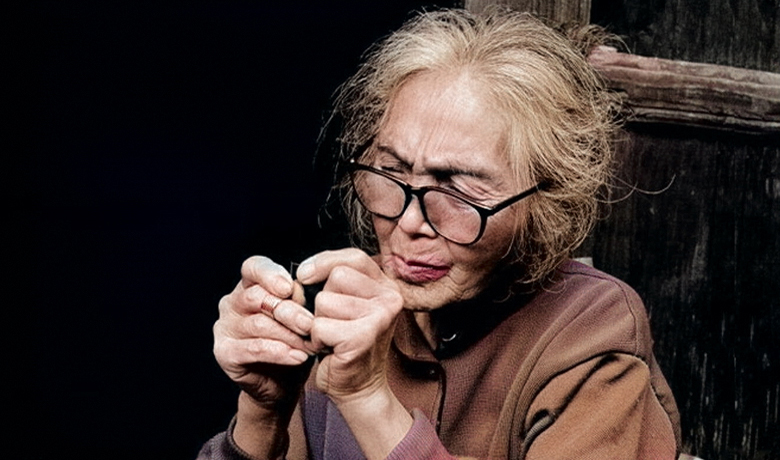

在我遥远的记忆里,出于生计,我的母亲似乎做过这个营生,只是她很少做这样的累活,炸的手艺也似一般,街上人潮涌动,她的摊前倒有些闹中取静的意思。我那时年纪尚小,在远处偷偷观望过,只觉得我得帮她揽点生意,于是便和小伙伴一人讨了块卖相不佳的油端子,悄悄走向旁侧,一边走一边假装说着“真好吃啊”“特别好吃呢”“是电线杆旁边那家卖的吧”,想要以此“引流”。

起初我俩声音细细小小的,走着走着,吃着吃着,声音便一个赛一个的大。只是那些过路的人倒也不会理会两个喧闹的小姑娘而已。油端子渐渐凉了,我那点微薄的心意也涩涩地散开了。这原不是庙会期间的事情,因着忆起那口热腾的油锅,合着炸物的酥香,我却是想起来了。

后来,在以年月为计算单位的人生里,时间撒欢地跑啊,全然没有当初我等着、盼着、望着的真诚。它是跑得不顾一切,却一件件跑丢了我的珍宝。同我一起捧着油端子的小伙伴已再无联系,高压锅里的桂花藕吃起来千篇一律,家乡的庙会也十多年未去了,是时间在流逝吗?还是流逝的是我们?

我是不知的。

又是一年庙会,手机传来千里外的欢笑吵闹,而我呢?

我是游子,是远客,是漂泊的孤舟。只是听闻故乡的风吹草动,生命的河便泛起涟漪,那细细长长堪堪系在岸边拴舟的线,即是故乡的讯息化作的。