周而兴

母亲走了,走在2022年最后一天清晨,至今已过了3个月。但是,总在不经意间,想起她缝缝补补的往事。

上世纪六七十年代,渔村经济落后,衣物缺乏,“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,扔了岂不可惜?

那时的衣服,多为纺线做的棉布、帆布,远远不如现在的衣服耐穿。我们小孩子常在房前屋后蹦跳跑闹,或在海边田地上劳作,袖子裤腿被树枝钩个窟窿,屁股被石块划了个洞,是常有的事。长时间户外活动,不久新衣服的色就褪了,面料子就稀了,破洞儿、裂缝儿就噌噌噌地出现了。衣服穿得久不久,就看哪家的母亲有没有针线活的好手艺了。

彼时,父亲为了家庭生计,常年奔波海上。母亲勤俭持家,不仅耕作农活,还料理全家的裁缝穿衣。早年家里没有缝纫机,母亲只能用手工劳作针线活儿。

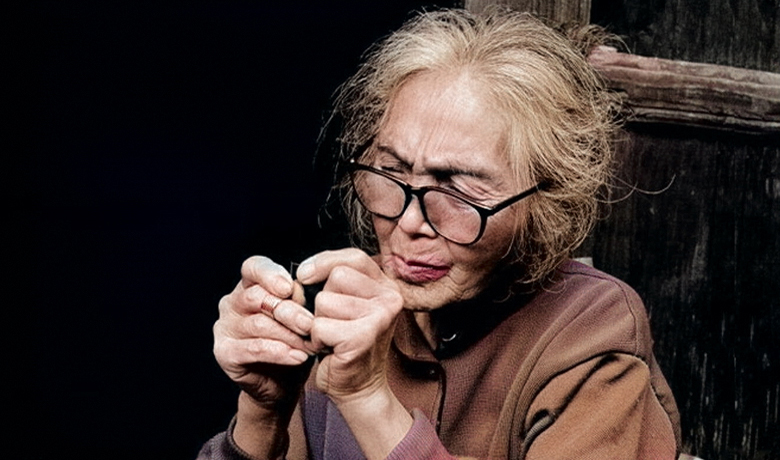

夜深人静,劳累了一天的母亲,常常坐在床头,理起线头针儿,煤油灯照亮母亲清瘦的脸庞。布衫铺开她的稿纸,细针成了纤笔,长线素描她对我们殷殷的期盼。窗外低婉的蝉鸣,银色的月光,润柔针脚线头。睡意起,针尖刺破母亲的指尖,血迹染红线索,纳进衣服,充补儿女吃苦耐劳的血性。幼小的我,深夜里从被窝探出脑袋,睡眼惺忪中看见母亲在昏暗的煤油灯下缝缝补补。此时,她就放下针线活,为我盖好被子,安抚我入眠。年幼不知愁滋味,但是,那种温馨的情景,让我经久难忘。

长期的深夜针线活,导致母亲的视力模糊。那时的布价很贵,母亲只好裁制较大件的衣服让哥哥先穿两三年,然后传给我穿一段时间,如不是很破旧的话,就让我的弟弟继续穿。我的几个姐妹的衣服亦是如此传着穿。

后来,家里购置了缝纫机,母亲戴上老花镜,就在缝纫机上拆旧翻新、缝缝补补,为我们小孩子挡风御寒。直到上世纪90年代,我们长大成人,纷纷走向社会,母亲才渐渐停下缝补针线活。但是,她继而利用缝纫机,将旧衣服或者裁缝新衣服的边角料,加工成五颜六色的漂亮布坐垫,送给亲友与邻居。

今年正月初四,我回到老家。在母亲生前的居室里,中午的阳光透过石厝的窗缝,静静洒落在母亲的遗像上。母亲面容慈祥,眼神温和地端详着我们。微弱的光影下,恍惚母亲欲伸出颤抖的手触摸我们的衣服,微抿的嘴里似乎在嘟囔什么,却欲语难言。我思忖:母亲又像以前一样,春节见到我们会一边伸手拿捏我们子女的衣袖,一边唠叨“春暖还寒,衣着不能太薄呀!”母亲自去年初脑梗中风后,言语与辨识神经受损严重,话语含糊不清。眼前的她分明又在与我们寒暄什么呢?母亲还在,她真的不会舍得走远的。

“物是人非”,此刻只有这个词才能形容我的悲戚伤感了!墙角一隅,静静地立着一台老式的“闽江”牌缝纫机。睹物思人,眼角不禁湿润。锈蚀的机身,斑驳的台面上,已然蒙上光阴的尘埃。那是母亲用来缝补贫寒的岁月,绣织对我们的一片爱心,拉扯我们兄弟姐妹成长。

如今,母亲走了。季节变换时,再也感受不到她那一声嘘寒问暖的嘱咐;再也不会发生以前那样,每次探望临走时,母亲总是拿出几片布坐垫硬塞给我。我难为情地说:“妈,您上次送的还没用完呢。再说,现在日子好过,购买布坐垫既便宜又方便,您就不要再操劳了!”母亲即刻神情黯然低声絮叨:“知道知道,以后不做了,这次带走吧!”

此情可待成追忆,只是当时已惘然。