闾山派是华南道教一个重要流派,以福建为中心,流行于福建、台湾、广东、浙江、江西、江苏、湖南等地。它源于江西的许真君信仰,核心却是信奉陈靖姑的夫人教,擅长斩蛇除妖、施药治病、抗旱祈雨和护妇保婴等。在民间传说中,闾山就像武术中的少林寺,由法主许真君掌管,秘藏各种高强的法术。闽人遇到妖魔鬼怪,对付不了,最流行的办法就是奔赴闾山,学会一身抓鬼降妖的本领。

庐山是闾山的原型,在传播过程中音讹为闾山。但信众不久就发现,用虚无缥缈的闾山取代真实的庐山,可以尽情发挥想象力,效果更好。于是闾山逐渐离开南昌,成为传说中大江大海里一座神秘的仙山。闾山周围,舟楫断绝,环绕着不可逾越的沉毛江——连羽毛都无法漂浮。道路呢,就藏在凶险的水下。

闾山太过飘渺也有弊端,信徒觉得遥远,漠不相关,因此在流传中逐渐落地福州。清代神怪小说《闽都别记》可谓系统整理陈靖姑民间传说的一本著作,其中提到闾山,就搬来福州,让陈靖姑的信众十分亲切。

据小说叙述,闾山原在今南台龙潭角至泛船浦一带,闽江环绕山麓:“盖闾山原在龙潭、番船浦一带,长江环住,与天宁寺对峙。那江在闾山麓下,潮汐通舟,并无大桥。法门在于都市,来学法者接踵,许真人非诚不纳,非缘不收。”许真君有两个门徒张大、柳二,投入法门三年,只在边山舂米。临别时,许真君将舂米的杵臼赠送给他们。两人心想,三年什么本事也没学到,只带这两件粗重之物回家,成何体统?一出门就把它们扔到山下。没想到那杵臼一落地,就满地跳跃打滚,捣山山崩,磕岩岩碎,两人慌忙去追,“杵臼仍绕旋不休跳跃,一座大闾山竟被杵臼捣沉水底,变为长江,那长江变为陆地”。这就是福州古谚“沉闾山浮南台”的来历。

闾山沉入闽江,成为水底的一座神山,从此远离尘寰。许真君令张大、柳二把守大门,更在门额上大书“法门三十年一开”。陈靖姑逃婚后,有金甲神护送她来闾山,法门大开:“靖姑见江畔一岩洞,额有字,勒‘闾山大法院’五大字,遂入。”其他人没有这样的好运气,就要吃闭门羹。有个叫袁广智的闽清人,在江边寻找闾山数月,遥见一个女子进了石岸,赶忙跑来,大门已经关闭,无奈之下跑去江南学茅山法,后来成了陈靖姑的对手。陈靖姑的仇人长坑鬼潜入水底,也来闾山打门,没有回应,气愤地在门额上的“十”字上加划了一撇,变成“法门三千年一开”。许真君得知,说这样改也好,不会老是被凡夫俗子打扰。他没想到,闾山清静了,闾山派的敌人也增加了。

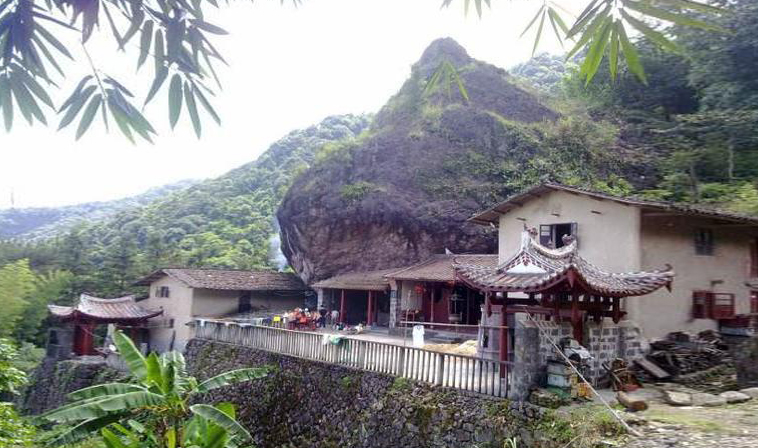

站在山腰的临水宫眺望闽江,三县洲大桥横跨江面,对岸高楼林立,闪闪发光。闽江浮沉是常事。直到唐代,台江区还是一片辽阔的湖沼,海潮澎湃。渐渐地,造化显露沧海桑田之功,江面变窄,闽越王余善的钓龙台远离江岸,江心则陆续浮现新的沙洲。据说,中洲是宋代出现的,陈靖姑还没见过;明成化年间,一场洪水后龙潭角外出现了更大一块沙洲,闽县、侯官县、怀安县的船民纷纷插竿围地,引起纠纷,福州府判归三县共管,称三县洲,也就是现在的江心公园。有意思的是,中洲与三县洲一带江心,正是传说中的闾山水府。莫非陈靖姑离开之后,闾山又开始浮出水面了?

福州现代文人郭白阳的《竹间续话》,指认闾山的位置更具体:“相传闾山在万寿桥下,潮落则浩瀚有声。”万寿桥即连接台江与中洲的古代石桥,后来称解放大桥。