陈迎东

一提起石匠,许多人脑海中冒出的印象是吃苦耐劳、不畏艰难的粗犷男人形象。其实,在我的故乡惠安,很多女人也是石匠,她们用一双纤巧的手,雕刻出一幅幅精美的影雕,被誉为“石头上的刺绣”。正是这些石匠,用他们辛勤的汗水,细心的雕琢,赋予冰冷的石头新的生命和灵魂。

新中国成立之初,我们村第一代石匠的代表人物叫瑞金伯,他曾应召参与人民英雄纪念碑的建设,那是他一生最辉煌的时光。他收徒弟的要求非常严格:一是要能吃苦;二是绝对服从师父,所谓“一日为师,终身为父”;三是要学三年才能出师,三年间学徒没有工钱;四是学成后不能背叛师父,不能和师父抢饭碗……饶是条件如此严苛,仍有很多人求着跟他学。

20世纪80年代初,惠安学“打石”的人特别多。那时,乡亲们建房子用石头,人们亲切地把石匠称为“打石师”。

我读初二放暑假时,曾体验过一回当石匠学徒的滋味。那时我们家特别穷,看到村里几个石匠赚到了钱,盖了石头房子,而我们仍住在太祖父留下来的土坯房里,我就想:我也要去打石赚钱。

我瞒着家人偷偷跟邻村一名石匠学,也不算拜师。他让我先试两天,再决定要不要学。先学“采面”,就是把一块大石头按需要的尺寸剖开。这就要求懂得看石头的纹路,石头的纹路分剖面和涩面,要顺着剖面下手,这样才能保证剖开的岩面平整,为下一步的打平工序打好基础。就像要打赢一场仗,需要先知己知彼,方能事半功倍。然后是打钎孔,钎孔不能太大也不能太小,要刚好能夹紧钎子,整排钎孔要在一条直线上。

那时候没有电动工具,全凭錾子和铁锤一下一下凿出来。一天下来,也不知道要敲打几千次甚至几万次,抡锤的右手又酸又麻,吃饭时拿筷子都在哆嗦。左手则伤痕累累,因为刚学打不准,总会被锤子砸中。老石匠在长期机械性的敲击动作中,早已培养出肌肉记忆,不用看也能每一下都准确落锤到位。

最初的石匠,绝大多数是“平直工”,就是雕凿一些建筑用的几何体,讲究的是横平竖直。能够雕刻各种人物、动物、花草的石匠叫“打巧”。那年头,打巧的人极稀罕,工资待遇很高。姑娘家要找石匠为对象,家长总要先打听男方是平直工还是打巧的,若是打巧的,自是备受青睐。

一名合格的石匠,不仅石头要打得好,还要谙熟“养錾子”。正所谓“工欲善其事,必先利其器”,把用钝的錾子、钎子、凿子放进炭炉里烧红,再淬火,把它们的硬度重新锻铸到刚刚好——太硬会崩裂,太软则凿不下石头。

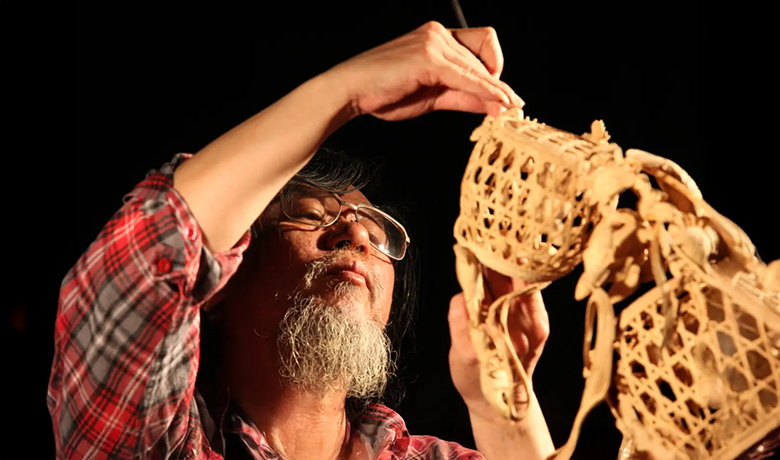

随着科技的发展,原先石匠的工作很多被机械和智能雕刻机代替了。大浪淘沙,那些能够与时俱进生存下来的石匠大多身怀绝技。如果某人自我介绍说他只是一个“打石师”,你千万不要小看了他,很有可能,他就是一位大名鼎鼎的工艺大师或者非遗传承人,只是隔行的人不认识罢了。