黄河清

在我的想象中,千年寺庙道观本应与深山老林紧密关联,唯有远离红尘处,方能清静苦修、伴青灯古卷。然而,这久负盛名的灵济宫竟然身居闽侯青口的闹市中,着实令人有些吃惊和意外。古语云:“小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝。”这隐于市的灵济宫应该是极不寻常的。

沿青石条砌成的小道拾级而上,阳光透过枝叶的缝隙洒下,在地上形成一片片斑驳的光影,仿佛是时光留下的印记。不远处矗立“升平人瑞”石牌坊,古朴大气,浮雕人物鸟兽花卉,纹样精妙。石牌坊是清廷为表彰民间长寿老人而立的,原来立于旧时的官道上,为了保护,便移至宫门前,非常协调。

走过石牌坊,迎面是一座阁楼式山门,上书“金鳌门”三字。山门后就是悬挂有“闽侯青圃灵济宫”牌额的宫庙,它静谧地坐落着,宛如一颗遗世独立的明珠,散发着神秘而古老的气息。站在宫庙门前,发现地势较四周陡然高出许多,这高台就是梁山山台,位列青圃三台之首,隐隐透出浑厚的气势。我想起宋初诗人石延年的诗句“台高地迥出半天,了见皇都十里春”,诗描绘了京城百姓在春暖花开之际,纷纷登上城中的一个高台踏青游玩,观赏明丽的京城风光。高台虽不及山峰,但也高旷景美,生机盎然。想当年,梁山高台也应是“了见十里春”的。

踏进宫门,光线一下子暗淡下来,宫内地面的青石板已凹凸不平,潮湿的空气中熏香扑鼻,给人幽深之感。宫为前厅后殿式布局,朝南坐北,一列三进,厅殿连为一体,主要陈设有戏台、阁楼式看台及神殿。前厅约占整个庙观面积的三分之二,为村民演戏酬神和信众神诞聚餐之所,这种厅殿连为一体的庙堂布局在福建民间宫庙中是非常有代表性的。厅殿里显得极为安静,没有香客,也不见别的游人。后殿即神殿,正中上立着“御封洪恩上帝”碑额,正中供奉徐知证、徐知谔真人身着明代帝王装的“金阙洪恩真君”和“玉阙洪恩真君”造像,左右为其二像的金身塑像,气度威严。正殿左右两偏殿,分别名为“永安宫”与“注生堂”,供奉二徐真人的父母徐温和田氏以及江王夫人许氏和饶王夫人陶氏。延伸至前厅内的左侧与右侧殿堂供奉着二徐真人的部下。

灵济宫的道教文化与一千多年前征战于此的两位传奇人物有着密切的联系,只是远景已经模糊。因此,说不准是道教成就了这两个人物,还是这两个人物成就了灵济宫的道教香火。这两位人物就是徐知证、徐知谔同胞兄弟。据《灵济宫庙记》和《灵济宫记》载:后晋开运二年(945),闽国发生内乱,权臣朱文进乘机叛乱,杀王氏五十余人,自立闽王。王氏遂向南唐乞援,唐主徐知皓遂命御弟徐知证、徐知谔率数万大军,从崇安入闽,水陆并进,连取建州和福州,进而挥师南下,欲取漳泉。大军渡过乌龙江,路过青圃时,众乡老拦住马头哭诉,有数百朱文进残部盘踞在附近鳌峰山上,经常下山洗劫,残害百姓,请大王为民除害。二徐即驻兵青圃,攻打鳌峰山,杀死其头目,余众纷纷来降,从而荡平草寇,百姓大喜。徐军驻扎青圃期间,纪律严明,秋毫无犯,深得百姓爱戴。

大军离开青圃时,乡人依依不舍,极力挽留,并在鳌峰龙湫之北立生祠祀二徐,称“大王庙”,这便是灵济宫的前身。二徐闻知深受感动,对乡民说:“我等明年当脱离凡世,来这里栖住。”第二年,二徐果然辞世,精魂托梦于青圃乡民,说将降临于鳌峰,百姓遂奉他俩为神,建庙宇供奉,年年岁岁焚香祭祀。袅袅青烟,是青圃人对英雄的追忆,“大王庙”的香火在青圃人的感恩中延续。五代末至北宋初,二徐真人被百姓私谥为“护境感应王”,后又私谥为“金阙真人”与“玉阙真人”的封号。二徐真人信仰在宋时已得到当地官府的支持和认可,南宋时二徐真人庙获得朝廷赐予的“灵济”庙额,并先后三次扩建,初见规模。“灵济”意为“有求必应,护佑四方”,这是对二徐真人功德的概括,也是青圃灵济宫名称的由来。元代时,二徐真人信仰开始纳入道教体系,形成一系列的宗教仪式。随着二徐真人成了道教的神仙,信仰进一步扩大,元朝皇帝赐予了“金阙真人”与“玉阙真人”的封号,实际上承认了宋代民间的“私谥”。

神殿的对面是一个高高的戏台,每年二徐真人生日,这里都要举行盛大规模的庙会。戏台左侧的墙上镶嵌着一块《重修灵济宫碑记》,记载着清康熙十年(1671)重修灵济宫的始末:“圣王之制祀也,德施于民则祀之,为死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾捍大患则祀之,非是族也不在祀典,文功烈于民者也,前哲今德之人,所以为明质也。……”整部碑文如同一篇优美的叙事散文。

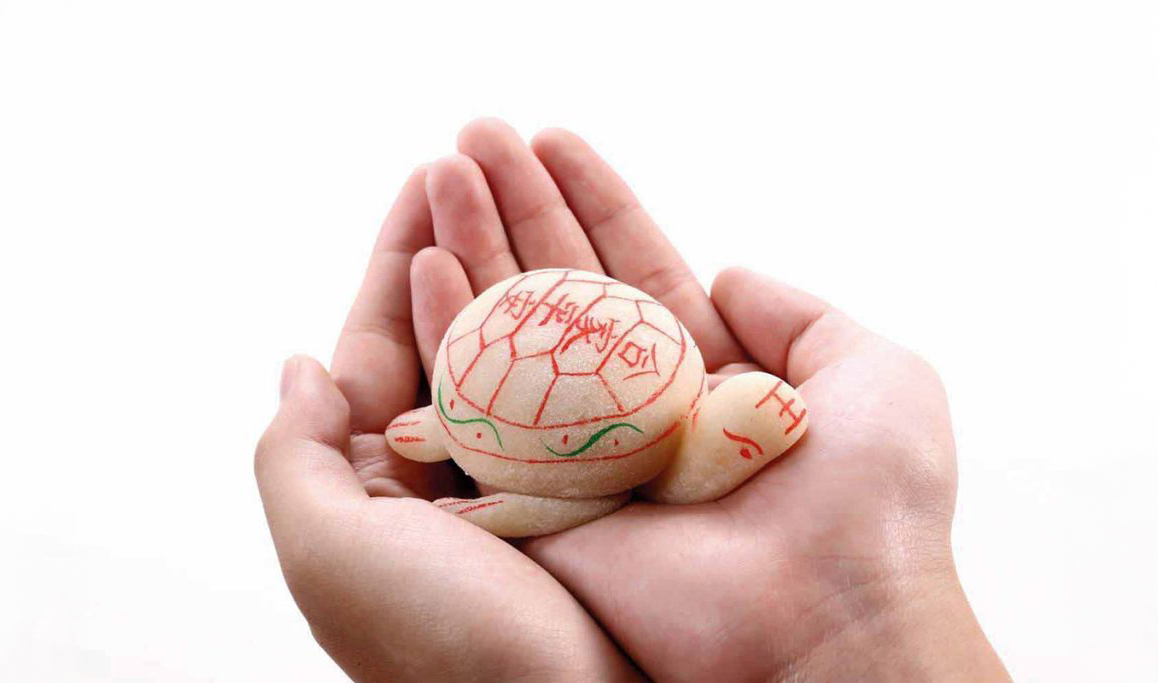

迈出宫庙青石砌就的大门,一缕清风拂面而来,静听庙语,仿佛在轻轻诵读那本属于自己的书,深情演绎千百年来的沧桑巨变。庙门的左侧就是“御碑亭”,高9.8米,由16根大木柱立地支架。由于年代久远,这些亭柱颜色深褐,纹理枯槁,像是老人干瘦的手。亭上盖着青色小瓦,四角蚩吻兽头,具有辽金时代北方木亭的风格,在南方实属罕见。亭子中央,一座巍峨的石碑静静伫立。此碑东西朝向,通体白色,高达6.5米,宽2.1米,比常见的古碑都要高大许多,彰显皇家气派。在福建省内,此碑堪称现存之古碑中的佼佼者。石碑为明成祖朱棣御赐,立于明永乐十五年(1417),碑顶半圆;上刻篆字“御制洪恩灵济宫之碑”,碑文为明成祖朱棣下令编撰,由《永乐大典》的编写者解缙书写,大部分楷书字仍清晰可读,碑文两旁饰以蝙蝠图案,纹样精美。碑由一整块石灰岩镂凿而成的赑屃驮着,传说赑屃是龙生九子其中之一,形似龟,力大无比。不同于历朝历代名寺名庙中的赑屃碑座,灵济宫遗存的赑屃有着不一样的形态。它通体红白相间,头部奇大,伸颈昂首,只可惜上面布满细坑。旧时百姓迷信,认为这只驮着石碑的赑屃有神灵之力,从它身上挖下的石粉能治百病,于是赑屃被挖得坑坑洼洼,吻部全被挖没了。碑和亭在这里已整整立了五百多年,为福建省保存比较完好的最大古石碑和碑亭。2006年,灵济宫碑被列为国家级文物保护单位。

细读碑文时,斑驳阳光穿过木柱,引思绪溯游千年。明永乐十四年(1416)前后,明成祖朱棣背发毒疮,御医束手无策,生命垂危,于是颁诏天下求医。二徐真人托梦当时的庙祝曾陈孙,授以单方,曾氏揭榜进京,治好了永乐帝的顽疾。于是,灵济宫也迎来了鼎盛与辉煌。明成祖为报答二徐真人的救命之恩,一方面大力旌表二徐真人,永乐十五年(1417)与次年两次赐予二徐真人封号,封号字数从18字增加到32字,神格称号也由“洪恩真人”上升到“洪恩真君”。另一方面,明成祖下诏重建闽侯青圃灵济宫,永乐十五年正月开建,着工部行文福建布政司督办,动用军民上万人,费时一年多完工。据《明实录》所载,那座雄伟的“御碑”与精美的龟趺,当年竟是由三宝太监郑和率领的庞大船队,奉旨从遥远的异域护送至此,单从乌龙江运抵青圃就花了三个多月的时间。重建后的灵济宫沿金鳌山山势而走,计有大小建筑200余间,占地近400亩,四周建有宫墙环绕,整个建筑金碧辉煌,仿帝王宫殿而成,故其大门楹联写道:“欲观北京皇帝殿,先看青圃灵济宫。”灵济宫重建后,朝廷除定期遣使祭祀、送换衣袍外,还设专职官员以掌其事。永乐十六年(1418),明成祖又下诏在北京皇城西侧,仿福建青圃灵济宫祖宫的样式建造一座洪恩灵济宫,以便皇帝时时祭拜……光芒耀眼的兴盛,多灾多难的经历,神秘厚重的积淀,是灵济宫的写照,更是历史的写照。

移步到庙门的右侧,看到两座较小的新建的堂宇,分别称刁元帅府和郑都总管府,供奉当年二徐南下的先锋大将军刁大元帅和郑都总管。我不知道他俩为何能享受单门独院、单独祭拜的待遇。可以看出,在灵济宫众多的神灵中,郑都总管的香火最盛,甚至超过主神二徐真人。当地百姓都说郑都总管最灵验,有求必应,他们还认为郑都总管就是三保太监郑和。我略带好奇地问边上一位正在占签的道士,你出家是否因为看破红尘呢?他回答说:其实何必看破红尘呢?看破自己就行了!是啊,每个生活在世间的人,都会有扯不开、挣不脱的忧烦缠着你。所以,每个人都只要看破自己就行了,何必牵强。但是,看破自己也不是件简单的事。要看破,那把钥匙,还得你自己去用心找寻。“道可道,非常道;名可名,非常名……”这些玄之又玄的话,拿到放空了内心的时刻,其实是一种很澄明的交谈,容我们慢慢地悟吧!