刘力

我曾随下放的父母在一个被称为“薯乡”的小村生活过几年。那儿盛产红薯。每年中秋前后,村后便会堆满一垄垄的薯藤,家家户户的缸中都会贮满红薯、薯干、薯酱等系列产品,一直到大年前后。我与红薯也便结下了不解之缘。

那时,年幼的我常与小伙伴们在村前屋后满世界疯玩,到薯地里,偶尔会调皮地扯断薯藤,扒开干燥的泥土,用力抽出土里的红薯,再到溪边洗净啃皮吃,那段记忆至今挥之不去。有次,被住在村头的丁奶奶看见,告到校长那,我们几个还写了份挺像样的检讨,回到家里又挨了记不轻不重的巴掌。

有次父亲上县城开会,捎回块面包,我没舍得吃,拿它换了一小筐红薯,与小伙伴和生坐在小草坡上自在地吃了一通。回家后拉肚子几天,母亲投来了责备的目光,却又说,村里薯多,我去找些给你煮了,管你吃个够!

母亲没有食言,没过几天真的换来了十几斤红薯,当下就煮了满满一锅,我放开肚皮饱吃了一顿。

后来,母亲带我在村后的小山沟旁开了一小块荒地,并一起认认真真地插下了薯苗。每天放学第一件事便是跑到地里去看看,间或还到一里外的溪边拎水浇地,看着薯苗一个劲地长,心里有说不出的高兴。那年秋天,我拎着畚箕扛着锄头,在薯地里忙碌了好一阵,竟然收回了几十斤红薯,分几次才运回家。只是没经验,头根红薯便被我拦腰锄成了两节,至今想起,仍觉得十分可惜,吃着自己种的红薯,味道完全不一样。

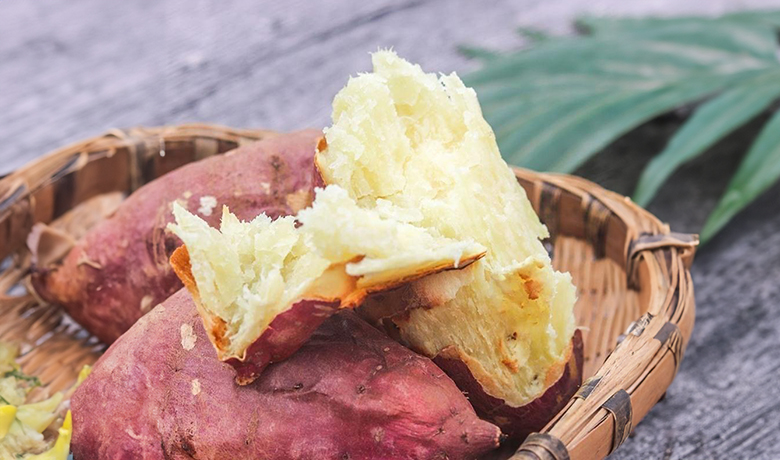

那时,粮食还相当紧张,城里实行的是配给制。乡下也常以红薯饭做主餐,红薯饭是由红薯加工做成的,每逢过节才掺上两把米,远没有蒸红薯的味道好,起先还能吃下去,吃多了只觉干渣苦涩。

红薯只种了两年,父母便离开小村到矿上工作,离开村庄前,我又跑到小菜地边站了许久,还固执地把没吃完的红薯塞进了父母的行李,现在想来,父亲挑担够累的,但那是对我劳动成果的肯定。

一晃便是五十年。那次我终于又回到了小山村,人就是这么怪,我就偏偏想去看看年幼时开垦的那块地,尽管那儿模样全变,再也找不到从前的痕迹,脑中却走马灯似的幻化出母亲与我插苗,父亲给我擦汗的场景,尽管父母都已经不在人间。幼时的伙伴和生直愣愣地看着我,透着许多不解。

老百姓有句口头禅:咱就是红薯命。何尝不是?已是鬓染霜之年,闲暇时,有关红薯的镜头还会浮于脑中,当年母亲在河水里淘薯叶的辛苦,小伙伴握小抓钩寻红薯根,同龄女孩戴着红薯梗做的耳坠、项链……

或许是小村的那段经历,那以后我很少吃红薯,常以不爱吃搪塞,直到体检发现血糖偏高,医生嘱咐多吃杂粮,便又寻回了红薯。如今,偶尔也会下厨蒸些红薯、炸点薯片之类,那独特诱人的香味,总让我回忆起父母背着我、牵着我走过的路。