“欲识北京皇帝殿,先看青圃灵济宫”这句福州地区广为流传的民谣是人们对闽侯县青口镇灵济宫的赞誉。灵济宫位于福州市闽侯县青口镇青圃村,建筑面积约2460平方米,建筑壮观,规模宏大,是一座始建于五代的道教宫观,初名大王庙,明代永乐十五年(1417年)重建后赐名灵济宫。

故事从后晋时的战乱开始。那时,青圃村的人们遭受着盘踞在鳌峰山一带逃亡兵匪的侵扰。后晋天福九年(公元944年),闽国发生内乱,权臣朱文进趁机叛乱,杀王氏五十余人,自立闽王。

王氏向南唐求援,南唐派江王徐知证、饶王徐知谔,挥军南下,接连攻下当时的建州(今福建南平)、福州,当两位将军正要继续南下平定漳州等地时,路过闽侯青圃,有一位胡姓乡民拦住了二徐的马头,告诉两位将军,附近的鳌峰山上有兵匪经常下山洗劫,残害百姓,请他们为民除害。二徐于是率兵攻打鳌峰山,杀其头目,余众纷纷投降。

二徐的大军驻扎在青圃期间,纪律严明,深得百姓爱戴。大军离开青圃时,乡人依依不舍,并在鳌峰龙湫之北立生祠祀二徐,称“大王庙”,这便是灵济宫的前身。

袅袅青烟,是青圃人对英雄的追忆,“大王庙”的香火在青圃人的感恩中延续。五代末至北宋初,二徐真人被百姓称为“护境感应王”,后又被称为“金阙真人”与“玉阙真人”。南宋时二徐真人庙获得朝廷赐予的“灵济”庙额,并先后三次扩建。

明永乐十四年(公元1416年),明成祖朱棣身患恶疾,久治不愈。闽侯青圃人曾陈孙(亦称曾神孙)揭榜进京医治,曾神孙用家传验方治愈了龙体,顾虑伴君之险,便托词说是家乡灵济宫内的二徐真人托梦,告知药方。

朱棣便派人前往青圃查看,得知灵济宫及二徐事迹后,下令重建灵济宫,重建的灵济宫,沿金鳌山山势而走,计有三重门、六座宫殿,以及法堂、道房、钟鼓楼、御碑亭、牌坊、客舍等大小建筑200余间,整座建筑仿帝王宫殿而成,占地约394亩。繁华是在朝代更迭中落幕的。随着清人入关,清朝廷不再将灵济宫这座前朝的遗物供奉在案几之上。天灾人祸中,这座富丽堂皇的宫殿,渐渐消陨……

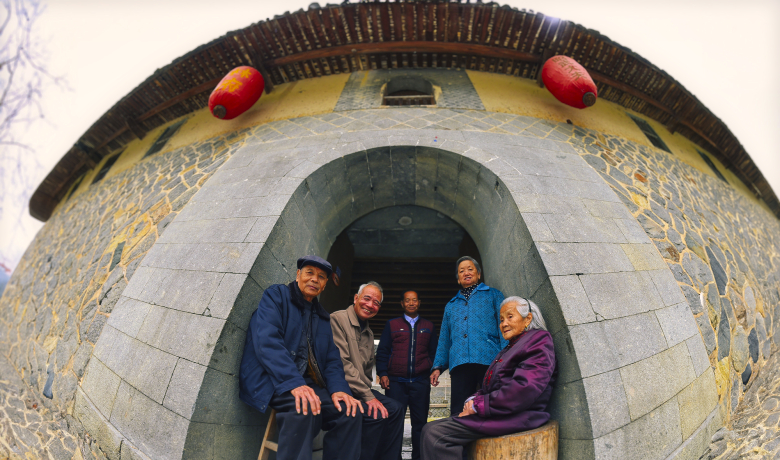

如今,跨过金鳌门呈现在世人眼前的,已经是焕然一新的灵济宫,多是重建于民国及八十年代。灵济宫前有一座隽秀的石牌坊,坊正中额题“升平人瑞”,上雕精美人物花草图案,古朴而沉静,如阅尽世间万象的老者般矗立,看香客往来百年。庙堂长达一百二十多米,宽约六十多米。前厅设戏台、阁楼式看台及神殿,厅内有众多粗细大小大抵一致的柱子支撑,隐隐可窥见灵济宫昨日恢弘。

与前厅紧紧相连的后殿,由“御封洪恩上帝”碑额下的正殿及两侧的永安宫与注生堂构成。正殿供奉身着明代帝王装的“金阙洪恩真君”和“玉阙洪恩真君”二徐真人。左侧的永安宫供奉着二徐的父母,右侧的注生堂则供奉着二徐的夫人。重建的宫观再难有当年的风貌,那个占地394亩的建筑群被重建的砖头垒进历史,古老得像灵济宫前的御碑亭,既沧桑遍布又熠熠生辉……

灵济宫庙堂大门外左侧为木构建筑式样“御碑亭”,御碑亭高7米有余,由十六根木柱子支架而起。柱子的底座是具有北方建筑特色的石雕莲花瓣,亭上盖着青色小瓦,亭子的四角雕饰着蚩吻兽头。亭子是为亭内的龟趺而建,龟趺为石灰岩质,座高1.9米,长4米,宽2.5米。御碑亭是灵济宫唯一现存的明代文物,是一座全木结构的亭子,经500多年风雨仍保存完好,令人称奇。

亭子里龟趺背负一巨大的石碑,石碑是永乐皇帝朱棣所赐的《御制洪恩灵济宫之碑》,该碑坐东朝西,通高6.2米,宽2.06米,具有明代官式风格,是福建省保存至今最大的古碑之一。碑身高4.2米,宽2.06米,厚0.42米,碑顶半圆,用篆体雕刻着“御制洪恩灵济宫之碑”,乃明成祖所书,碑文为楷书字体,约有720字,为明成祖时丞相解缙手笔。据《明实录》记载,凿石碑与龟趺当年是由三宝太监郑和下西洋船队奉旨护送而来的。这只象征吉祥的庞然大物,足有万斤之重,非常罕见。

下马石畔,来来往往,数不尽官宦商贾、道不尽平头百姓,入则躬身、出则挺腰。时间,让曾经的森严等级随风褪去,让这个不寻常的道教宫观更显厚重,厚重得像青圃大地的一个图腾,像那过去的数百年……