闽侯南屿古镇人杰地灵,历史悠久,当地民风淳朴,百姓素有崇佛向道的风俗。据说,从唐末到清末,佛教在南屿尤为兴盛,在此建了许多庵寺,俗称“九庵十八寺”,有 “钟声佛号闻十里,路上行人半是僧”之美谈。

这些庵寺历经数百年水火侵蚀、兵匪破坏,再由历代官绅、百姓捐资修建重筑,至今依然遍布于山野河畔,给当地旅游业增添了活力。位于南屿镇南后路的福垆寺曾有佛道并祀之举,在“九庵十八寺”众多建筑中显得与众不同。

福垆寺,俗称泰山堂,背靠垆峰山,面临锦江水,坐南朝北,与名胜旗山遥相呼应。旧时南屿镇水道纵横,有码头直连江河,古人经常自此泛舟入海,出海经商的里人多成巨富。他们为了答谢海神妈祖娘娘的一路庇护,遂在明永乐年间建造了天后宫。

明末清初,战乱和清政府迁界禁海的政策,严重打击了福建的海上贸易,天后宫因此逐渐败落。据说这期间天后宫还一度被改建成佛寺,后因经营不善,又重新改为祭祀妈祖,至今福垆寺后山还建有观音阁,留下些许当年拜佛的遗存。

清顺治至康熙年间,南屿乡绅为保乡间平安无事,前往福州东门外浦东泰山庙奉请温、康两神到南屿,先供奉在福田寺。康熙二年,山洪暴发冲毁福田寺,寺中温、康两都统神像漂浮到天后宫前的锦溪河道上,在此打转不愿离去,刘端英和里人张尔修认为此乃天意,注定要温、康两神到此庇佑南屿百姓,便派人将神像打捞起来洗净后暂置天后宫内。

清康熙六年(1667年),刘端英捐出多年经营所得,张尔修慷慨献出土地,将天后宫扩建,主祀温、康两都统,附祀妈祖娘娘。因新寺主神来自福田寺,且坐落在南屿街垆峰麓,便取福田寺的首字“福”字,垆峰山的首字“垆”字,两字合起来称为“福垆寺”。刘、张二人的善行也得到了当地百姓的赞誉,时民谚有道:张家献地、刘家献资,成全了南屿街建泰山堂福垆寺。

从此,福垆寺香火旺盛,成了南屿人民世代祈安求福的保护神。福垆寺的温、康两神每年农历三月十六日春巡境土,即南屿人民的“迎泰山”。迎泰山分挂号、开堂、出巡、回宫、宣读诏书等仪式,从三月初一至十六日。

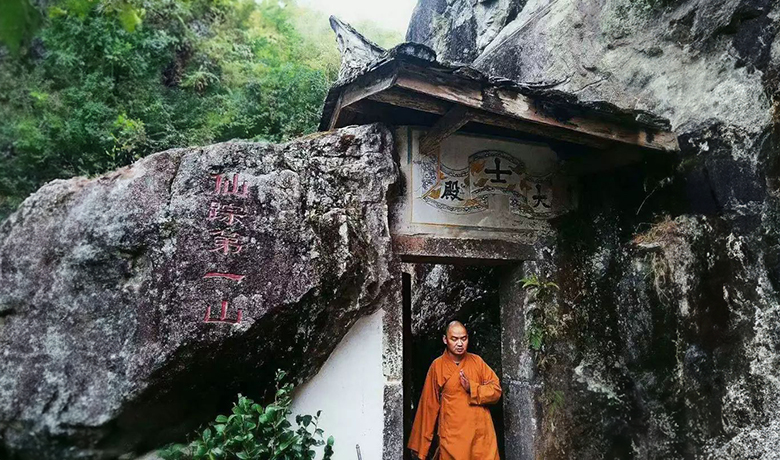

现在的福罏寺规模宏大,古朴庄严。二进后天井东侧辟建尤为罕见的石构地藏殿、奈河桥,精致巧小 古奈河桥全长80公分,用三块花岗岩石凿雕成马丁型状穿接而成, 下有泉水淙淙流淌,常年不干,奇特无比,被誉为福州地区最短、最精巧的古石桥。泰山堂的戏台、藻井、字画、楹联、奈河桥,这些独特的古建筑物是宝贵的文物遗产,也可说是南屿福罏寺的镇堂瑰宝。