曾江

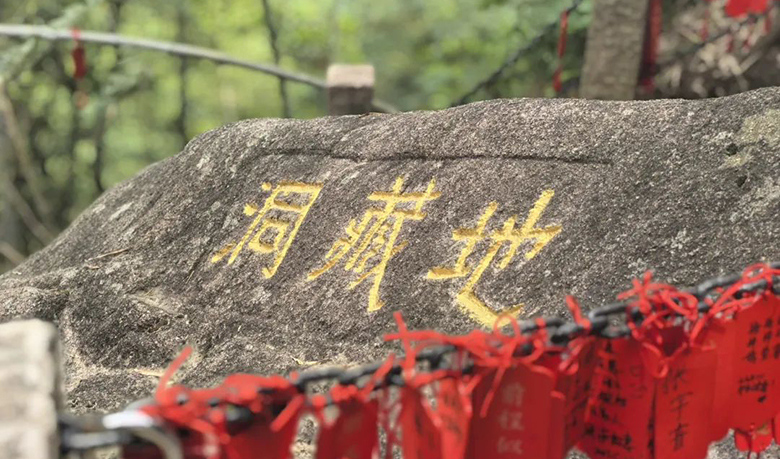

在闽侯县洋里乡田垱村西层峦叠翠间,芹岩寺倚岩临溪静静矗立。这座梵刹规模虽不大,却因寺中专祀马仙娘娘的石木构殿宇——马仙殿而熠熠生辉。马仙殿始建于元至顺元年(1330),历经明天顺三年(1459)与清乾隆五十一年(1786)两次重修,古朴风韵穿越时空,依然动人。古殿坐西朝东,以厚重块石垒砌成坚实基座,面阔三间,进深四柱,前设通廊,硬山顶,屋面略平缓,整体体量虽矮小,却透露出沉稳内敛的气质。

马仙殿最大的特色在于建筑材料与工艺的精妙结合。殿前通廊设有朴实的木板倚靠椅,供人凭栏眺望与休憩。石构门框楣额安装两枚古朴门簪,中间阴刻着“阆苑奇观”四个大字,字径达0.18米,笔力遒劲。殿内所有梁架均以坚硬花岗石为材,仿照木结构采用榫卯咬合,技艺精湛。墙体则使用杉木板围筑,形成“石骨木衣”的独特风貌。除后墙四根立柱采用覆钵式青石柱础外,其余皆为简洁的白石方状柱础。尤为珍贵的是,前后梁枋间各嵌两组一斗三升的斗拱架,这种典型的元明仿木构建筑手法,清晰昭示着殿堂悠久的历史渊源。神龛前正中梁上,镶嵌着一块珍贵青石匾额,正文楷书阴刻“马氏真仙”,字径同样为0.18米。上下款则分别阴刻“乾隆丙午年春秋吉日重修”(即1786年)与“闽邑弟子陈大拱喜舍”的楷书小字(字径0.09米),记录了清乾隆五十一年重修历史及信士的虔诚奉献。

马仙殿内主祀的正是声名远播的马仙娘娘,左右配享的则是与她关系密切的蒋妙静、林玉莲两位仙姑。三位女神常被视为结义姐妹或同僚仙官,共受香火。

蒋仙姑,又称蒋夫人,讳妙静,相传为唐代处州青田(或永嘉)人。自幼慕道,与马仙、林氏女结为姐妹共同修行。其显灵事迹尤著于青田鹤城一带,传说得道后坐化于青田天马山或“白日飞升”。

林仙姑,又称林夫人,讳玉莲,唐代贞观年间(627—649)处州云和(或景宁)人。与马仙、蒋仙姑结义修行,主要在云和、景宁等地显圣,相传得道升仙于云和凤凰山。

而居于主位的马仙,地位更为崇高。她与妈祖林默、临水夫人陈靖姑并尊为宋代“闽浙三大女神”。马仙不仅是孝道的至高化身,更是民众心中祛病化厄、禳灾御患、护佑平安的守护神。

马仙信仰肇始于唐中叶的浙江括苍(今丽水景宁鸬鹚乡)。其生平事迹,在唐代缙云县令李阳冰所撰《护国夫人庙碑记》中已有清晰记载,这也是关于马仙最早的权威文献。

马仙本名马元君,又名马五娘。父亲马二公曾弃官隐居,以行善积德闻名乡里。马五娘自幼聪慧娴淑,出嫁不久便遭夫亡之痛。她坚守贞节,数十年如一日侍奉病弱的婆婆,“辟轳机杼”辛勤劳作维持生计。“溪畔倒伞渡洪侍亲”的感人故事,将马五娘的至孝品德传颂千年,成为感动天地的典范,亦为后世李阳冰、朱熹、刘伯温、冯梦龙等历史名人所赞颂。

传说马五娘十三岁获仙人点化,十八岁时“带体飞天”成为地仙。成仙之后,圣迹广布,恩泽四方。流传甚广的典故包括化伞为舟度化善人、马仙传医力祛虐疾、仙源圣井净水除疫、懿政真人施雨济旱、马仙真人平叛加封、施琅出海马仙护佑等,无不彰显其慈悲与神通。因马仙护国佑民的显赫功绩,历代朝廷屡加敕封,令她的神格不断升华。唐肃宗时期,因护国有功,首封“护国夫人”;宋建隆年间(960-963),在旱灾时普降甘霖救民,宋太祖封她为“懿正真人”;宋天禧二年(1018),闽寇侵扰,显灵以神兵退敌,加封“懿正广惠马氏真人”;明正德年间(1506—1521),再加封为“慈济仙妃”。

马仙信仰自唐代发源浙南后,历经宋、元、明、清的持续敕封与民间广泛传播,至今在闽浙核心区域影响深远,并辐射至赣、粤、台湾及东南亚等地,信众达2000余万。

福建柘荣素有“马仙之都”美誉。在千年传承中,形成了底蕴深厚、特色鲜明的马仙民俗文化,相关仪俗表达了民众迎纳祥瑞、祈雨保丰、渴求平安的共同愿望。马仙信俗深厚的文化价值于2014年被列入国家级非物质文化遗产名录。

芹岩寺马仙殿,这座隐匿于闽侯深山的古老石殿,殿的价值远不止于作为元明时期仿木构建筑的重要标本。它更是千年马仙信仰在闽地传播与扎根的生动见证,是孝德文化、建筑智慧与民间信仰相互交融的独特载体。殿内供奉的马仙及其姐妹蒋、林二仙姑的故事与精神,连同柘荣等地薪火相传的非遗仪俗,共同构成了一幅闽浙大地生生不息的文化图景。1989年,芹岩寺马仙殿被列为闽侯县文物保护单位。步入殿中,凝视斑驳的石构件,聆听山涧溪流的潺潺水声,仿佛能跨越时空,感受到那份源自唐代的至孝真情与历代民众虔诚信仰汇聚而成的力量,无声诉说着中华民间文化璀璨的生命力。