位于福州市鼓楼区华林路78号的华林寺,是我国长江以南最古老的木构建筑。华林寺的始建时间无考,一般认为寺庙建于北宋乾德二年(西元964年),时任吴越福州郡守的鲍修让(又作鲍脩让)拆卸闽王宫尚存殿宇,移于越王山南麓建“越山吉祥禅院”(即华林寺前身)。至今至少已有1300多年的历史。其建筑更是研究我国古代建筑的珍贵实物资料之一,被世人誉为“国宝”。华林寺大殿也与罗源陈太尉宫正殿、莆田玄妙观三清殿并称为我们闽地三大宋代木构建筑瑰宝。

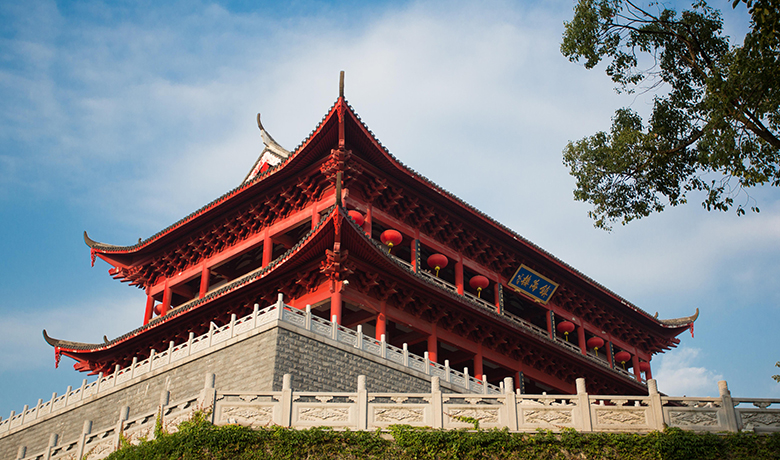

现在华林寺内,除了大殿本身,山门、配殿、回廊等都是上世纪80年代新建的。山门是一座三开间、歇山顶的仿宋建筑,颇有些缩小版大殿的意思。尤其值得注意的是,山门斗栱用的是单杪双下昂五铺作,与大殿的斗栱一样,最上层的下昂不出跳,所以是只出两跳的五铺作。这显然没有照搬《营造法式》,而是取自大殿、再略作改造而成。同时山门的内部梁架也是采用福州本地风格的穿斗式结构,进深仅用三柱,体量、用材都较大殿缩小以烘托后者。山门的整个设计可谓仿古而不泥古,比今天的很多仿唐宋的建筑还要高明。

山门内用回廊连接两侧的配殿。回廊和配殿没有采用仿宋式样,而是结合了福州本地的明清风格,穿斗式缝架、青砖马鞍墙、双坡硬山顶,现在看来,倒一点儿不突兀。回廊两转角处各立一石碑,一为清康熙年“华林禅寺香灯碑”,碑文已漫灭不清;一为宋高宗赵构御书碑残碑,周身浅浮雕云纹,碑额正中篆书两行“光尧寿圣太上皇帝御书”,周饰雷纹,上刻火珠,两侧云龙缠绕,碑文仅存一“山”字,落款小字“德寿殿书”及一枚方印,是为御书。

山门、东西配殿、大殿之间用十字形的条石甬路相连。正对着山门,大殿在1.2米高的石砌台基上,大殿面阔三间,进深四间,单檐歇山顶,明间减中柱,前内柱做斜毬纹槅扇门,将空间分为前廊和佛堂。前廊内有平棊天花,尽管压低了空间高度,但是梭柱、月梁和斗栱的巨大尺度带来的震撼已经扑面而来。进入殿内,空间一下子又高大宽广起来,使人不由自主的举目仰望,长大的昂尾和云形的驼峰引导视线向中间聚拢,则更显得高耸而崇敬。

华林寺大殿平面近方形,20世纪80年代修复后,大殿坐北朝南,其平面由前廊和殿身二部分构成,进深四间中,前一间乃前廊,后三间乃殿身。面阔三间15.87米,中间6.51米,旁间各4.68米;进深四间14.68米,前后两间各深3.84米,中间两间各深3.5米。殿的前部设了一个敞廊,大殿构架抬梁式,单檐九脊顶。现全部瓦顶在修复时用了北方的筒板布瓦。殿高15.5米,大殿面积574平方米。台明面积495.6平方米。作法特殊,结构严谨简洁,空间设计、造型、工艺均达到炉火纯青的地步。

院内还散落这一处“古饮马泉”,和许多不知来历的石构件,其中不乏原华林寺的石香炉。而大殿翼角下的四根惹眼的钢柱,为何而加,修缮后又为何还在,不得而知,无人问津。这四根钢柱恰是华林寺现状的一个缩影。

夕阳西下,落日的余晖映照在古殿的红墙灰瓦上、烘托着古寺清幽宁静,透过木柱上斑驳的痕迹,在仿佛停滞的时光里,从心底领略历史的记忆,的确使人感受颇深、受益匪浅。