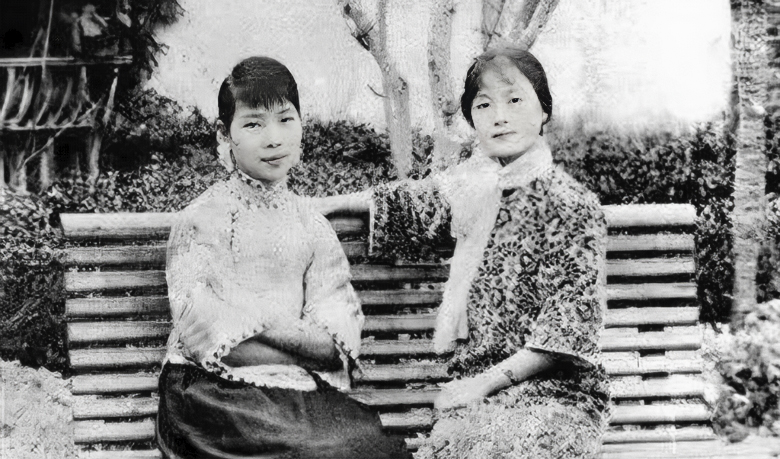

福州仓山区聚和路因路东端有聚和里而得名。聚和路上有不少老建筑,比如德园、宇园、涤园。但,最令我遐想的是一座已经消失的私家宅院——淇园。这座在福州没有留下任何痕迹的私宅曾经住着一位美丽高雅的才女。她和福州城内的才女们组成寿香诗社,每月例集一次,临场拈题,限时限韵,作七绝二首或词一阙,然后轮流评点、吟诵,于古香古色、诗情画意中操琴、绘画,文娱雅乐。这位才女,姓刘名蘅,字蕙愔,号修明,螺洲人氏,工诗、词、画,是晚清至近代的闽都十才女之一,被誉为“闺帷之杰”。

诗香缭绕的淇园北宋时期朱熹的叔叔朱槔游桃花山后赋诗《郑德予同游福州桃花山》:“江村小筑路斜斜,模写癯仙四壁家。闻道读书忘肉味,不缘避世宿桃花。”民国时期,何振岱和刘蕙愔称呼桃花山的聚和里为“江村”。昔日江村烟水尽诗情,掩扉听雨、莳花揽月、乐温旧经,才女蕙愔以此为乐,并邀福州才女姐妹们来其宅邸“淇园”中共话诗趣并燃香吟咏。淇园位于仓山区聚和路南端(原聚和路 7 号),是一座二层西式小楼,一楼有券廊,二楼墙外春萝垂柳般蒙着墙,阳光照耀时,墙壁莹莹闪着碧光。楼外一座大花园,园亭雅净,楼前几竿翠筱,寒梅一两株,晚菊、海棠几盆,高松一株,兰草幽幽,水仙盈盈月中开,盆山数座,风蝉笛韵,烟岫湿翠横窗,老树蔽墙,窥天一角,独有遐情。

晚清著名作家、学者金松岑于 1934 年在《艺浪》杂志发表诗《淇园赠主人吴承淇》赞曰:“桃李漫山夹远青,筼筜万崮夜筛星;叩门不为春醪熟,爱煞君家醉绿亭。”吴承淇乃蕙愔的丈夫。由诗可知淇园在仓山的桃花山附近,桃花山上自古桃李漫山,景色秀丽,当时商贾贵胄纷纷投资桃花山上的马厂街,建起了许多花园别墅,比如梦园、可园、鼎庐。当时淇园周围没有高大建筑,所以从聚和路远望,可见到风景怡人的桃花山,无边翠田外,深山秀壑一片青黛之色,而淇园里的春色如酒香一般淳厚,散发出醉人的芳香。园子里的亭子似乎也在春景中醉了,这位写出中国文学名著《孽海花》的潇洒文人,迷恋这园里园外的美景,心醉之后,把淇园的瞻绿亭名字也写“醉”了。

蕙愔晚年有一首诗提到淇园里的瞻绿亭《雨天瞻绿亭小坐》:“往事忘怀未,新欢且莫论。水边情愈淡,雨外意难温。昼寂蓬门闭,风高老树喧。秋声将断雁,天际送黄昏。”由此诗看,亭子应叫作瞻绿亭。蕙愔是淇园的女主人,不可能写错,且这亭子的名字是很讲究的,源于诗词典故。诗经《淇奥》:“瞻彼淇奥,绿竹绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨,瑟兮僴兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮。”瞻绿亭的名字巧妙地融入了吴承淇的名字,表示男主人是个洁身自爱的君子,谈笑有鸿儒。

吴承淇确实和当时闻名全国的大师、文豪们都有密切来往,比如严复、陈宝琛、陈衍、何振岱,还有国学大师金松岑也曾受邀来淇园做客。绿竹蓊郁的淇园里,金大师夜晚仰望星空,觉得视野开阔,心情舒畅,却没想到吴承淇夫妇造园如此煞费苦心,不仅宅邸以男主人名字命名“淇园”,或许也是故意嵌入《藤山志》中名人王贞侯的读书处吧,连这瞻绿亭的名字也暗藏了“淇”字。可见吴承淇也是读书人,颇有智慧远见,所以娶了当时名闻螺洲的才女蕙愔为妻,这样才能琴瑟和鸣、和谐恩爱。但蕙愔写这首诗时,吴家家道中落,淇园景象业已衰败,故而在诗中将豪宅说成是穷人家的蓬门。整首诗用词非常简淡,透露出苍凉的心境,诗情抑郁悲伤,不似她早期住在淇园时写的作品《雨中看梅》:“粉墙遥望处,雨外起红阴。看去方疑早,穿来始觉深。寄谁须驿使,照我有天心。冻雀飞都尽,霜鲸响亦沉。潋收空水定,晕重古苔侵。谱笛春虽好,怀人怨不禁。冷香团一抱,寒气积平林。拟待和烟写,还期倚月吟。”

蕙愔最喜梅菊,每当寒梅吐蕊,便持杯酒徘徊花下为乐;若逢飘雨,以为趁雨看梅亦是一好题,所以写梅的诗词特别多。《雨中看梅》虽犹有少妇怨气,但用词典雅,描写的景色充满诗情画意,可知她的居住环境优美、生活优裕,又无事可做,方能懒洋洋地弄花倚月。

1950 年后,淇园被改造为公房。55 岁的蕙愔只好迁往别处居住。60 大寿前夕,她安居在鼓山的千佛庵里,此时她的心境倒也比较平和,说她自己:“60 岁了,自寿忘自悲,置我千佛中,导我万缘空。”而且此时她贫病交加,冬天了还要靠做松香盒子来维持生计。想起当年的富贵生活,她不由感叹说:“昔日红炉闲拨火,何如冻指贴松香?”