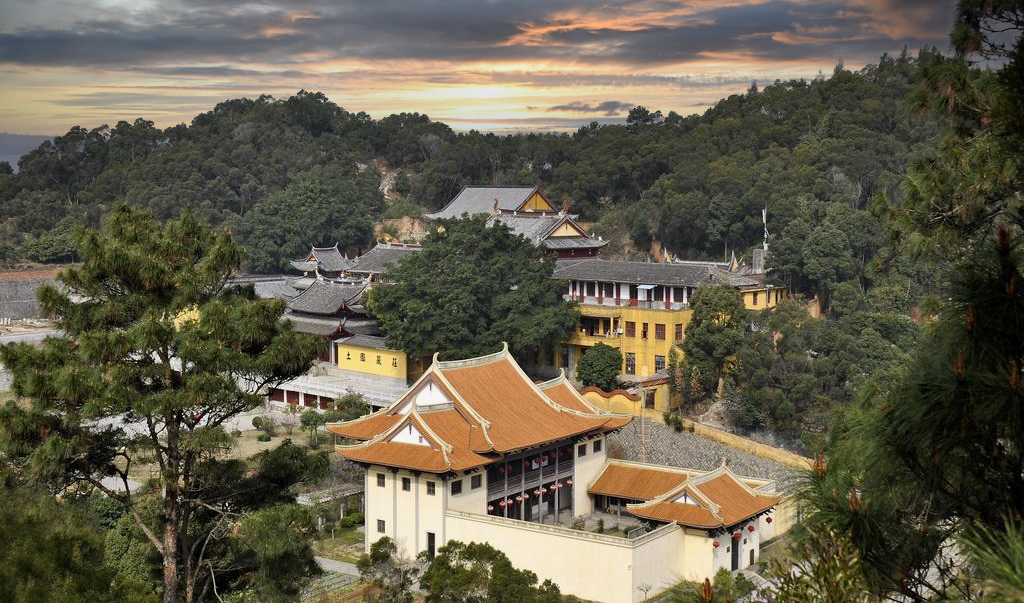

穆岭寺位于青口镇前洋村穆岭山上,因山得名。山不高而峻峭,寺不大而巍峨。穆岭山是戴云山脉的余韵。福荔古驿道就从穆岭山腰飘过,是古代福州“南出莆田,北抵永嘉,西达南平”三大主干道之一。福荔古道情有独钟地在穆岭山腰打了个“吉祥结”,就有了古韵灵气的穆岭寺和穆岭亭。

穆岭寺的始建年份不详,但从寺内的摩崖石刻“唐大中丙子年(856年)重建”,足以断言穆岭寺由来已久。距今已有一千一百多年。这块石碑的重要历史信息在于“重建”二字,它说明在唐大中丙子之前,穆岭上已存在有一座寺院。唐代重修的建筑,也已云消,现在看到的是明清建筑。穆岭寺,当地人俗称穆岭庙,又名天仙府,供奉玄天大帝等。寺外碑廊里有一块刻于清咸丰五年(1855年)的石碑,上刻:“天仙府大帝神灵显应……”,落款是:“住持僧道龙仝募缘主修”,住持是“僧”,而供奉的却是“天仙”,据说穆岭寺最初是佛教活动场所,大约在明清以后,因民间祭祀“五帝”的信仰而形成释道结合、神佛共祀场景。

唐武宗即位后,鉴于佛教势力泛滥,损害国库收入,大肆灭佛。福州地区只剩下供奉唐明皇的开元寺幸免于难。穆岭寺很可能毁于这个期间,其后屡经兴废,宋绍兴三年(1134年),有信士捨银重修穆岭寺,并在旁立了“捨银碑”。

寺院清代康乾嘉咸年间多次重修,留下许多碑记。现在还有新建的观音阁、玄帝庙、临水宫、仁寿亭等等。仁寿亭上用了福州几位名人的对联,如林则徐的“如意花明仁者镜;丰年玉映吉祥云。”林纾的“两三竿竹皆秋色;千万叠山有雨容。”

在明代,为了供行旅商贾及赴考书生休息歇脚,在穆岭寺大门前跨古道建了一座亭,就叫“穆岭亭”,这座亭很特别,说它是凉亭,它又有廊墙,说它是廊亭,它又连着寺,说它是屋亭,它两头又有门,出亭就进寺,出寺就进亭,寺亭相连,亭门横开,相当的有趣,所以有人说它是过道式围墙型风雨亭。从亭上的横额可知,现存的亭是“嘉庆十七年(1812年)余月吉旦”重修的,迄今整整二百年。

逶迤于闽江下游平原的穆岭,左右有玉马峰、金鳌峰相拱,西边五虎山可为依靠。穆岭山下,七条玉带似的小溪和三十六湾水,都流入乌龙江。如此穆岭亭,自然就“山色花香并入堂”了。