邵永裕

永泰梧桐兴安会馆,建于清朝咸丰七年(1857年),占地面积1008平方米,建筑风格为传统四合院;经多次维修改造,具有寺庙造型特点。厅堂供奉妈祖塑像,周围装饰布置,极具莆仙人信仰和文化气质。

会馆濒临大樟溪,建于梧桐旧街。在永泰,同样性质的建筑还有两处:一处是县城的浮头尾天后宫,另一处是嵩口古码头的天后宫。此二处均供有妈祖神像,外貌以宫庙特征呈现。建筑物的正门上挂有“天后宫”牌匾,外墙皆嵌有“兴安会馆”字样的石碑。由此可见,当时莆仙生意人,不管走到哪儿,心里依然虔诚地装着妈祖,带着家乡的信仰文化,赶赴四方为生,把供神与聚居巧妙结合在一起。在大樟溪上的三个会馆,尽管“馆”“宫”名称有异,但场所用途都是一样的。

馆是明清时期的产物。据载,最早的会馆设于明代永乐年间,嘉靖、万历时期趋于兴盛,清代中期最多。它是由同乡或同业者组成团体的活动场所。

梧桐地处大樟溪中上游。大樟溪一路狂奔而下,行至梧桐,天阔水缓,划成弧形,穿过一片开阔地后,又在前方不远处,携上潼关溪款款东去。这不经意的交集融合,似道路的互通口,又仿佛朋友偶遇时的携手,造就了梧桐的交通枢纽地位。向东顺大樟溪而下直抵福州,奔向东海;向西逆流而上至德化、尤溪、闽清,连通内陆;朝南连莆田、仙游(莆仙古称兴化),打通海路;往北接域内西山片区,确保同安、大洋、霞拔、东洋等乡镇山海货物互通。南部的潼关豁口,是永泰冲出大山,通往南面海的要道,也是莆仙商人,进驻永泰市场的贸易之路。梧桐的地理位置,可谓是承前启后、左右逢源的地方。建立会馆,顺应了莆仙人贸易之需,也为身在异乡的莆仙人,找到了家的归宿。

梧桐兴安会馆系曾祖父陈子英带领仙游县榜头镇几十户陈姓,集资而建。馆所既是谈生意的地方,也是莆仙人在外经商或过往聚会的场所。许多在永泰无处落脚的莆仙人,会馆成了他们的家。有了会馆,他们生意越做越大,在梧桐享有盛名。他说,民国时期,国民党抓壮丁,只要躲进梧桐兴安会馆,就没人敢抓。即使抓了,会馆出面担保即可放人。

会馆建成后,陈姓广泛接纳来自莆仙的人。如此一来,一方面团结了老乡,另一方面壮大了力量。后来仙游县游洋镇的温姓、林姓也常聚会于此,成了讲莆仙话人的家。会馆经历三次大修,陈姓广泛接受莆仙人捐款,甚至连当地人也不排斥,敞开胸怀,把聚居梧桐的所有兴化人,团结在自己周围,把兴安会馆打造成“聚会议事之所,无舍安家之地,离乡打拼”的精神家园。

莆仙人打通山区经商通道后,把糖、龙眼、荔枝,以及鱼、虾、盐巴等各种海产品,源源不断通过潼关峡谷,以肩挑手提形式,从莆田、仙游沿海等地输入梧桐。再以梧桐为中心,通过水路、山路延伸到嵩口古镇、永泰县城、西山内陆山区。永泰县城浮头尾天后宫、梧桐兴安会馆、嵩口古镇码头的天后宫(兴安会馆),成了莆仙人在大樟溪上一线三点布局。上、中、下三个点位,各具地理优势,发挥互补作用,成为山海相牵的纽带,货物收购、销售的中继站。

会馆承担着海货输入,山货收购双重职能。永泰山区的名特优农副产品,如笋干、李干、青梅、柿饼、板栗、茶油、大米、地瓜米等,源源不断输往沿海等地,开展山海贸易往来活动。三个会馆兼具朝圣祭拜与生意活动功能,厅堂上都供奉着妈祖神像。离乡不离祖的信仰,成了妈祖文化在山区县广泛传播的渊源。

梧桐兴安会馆的设立,让梧桐成为永泰中部区域山海货物交流中心。由于山海货物贸易的繁荣,衍生了梧桐坂中商贸一条街,吸引了来自西山片的许多商人,包括蔡、余、檀、黄、鄢、张姓等。这里曾建成合掌式店面达80多间,街市繁华,贸易旺盛。民国时,催生了如温友栋、温定、温明生、温振兴(绰号潼关兴)等富商。

明清时期的会馆大体可分为三种 :一是为同乡官僚、缙绅和科举之士居停聚会之处,故又称为试馆;二是经商的地方,是以工商业者、行帮为主体的同乡会馆;三是客民建立的同乡移民会馆。梧桐兴安会馆,二、三功能兼而有之。它为莆仙人进驻永泰开展贸易活动建立了据点,站稳了脚跟,也为其扩展生存空间、拓展祖籍地以外市场注入了活力。

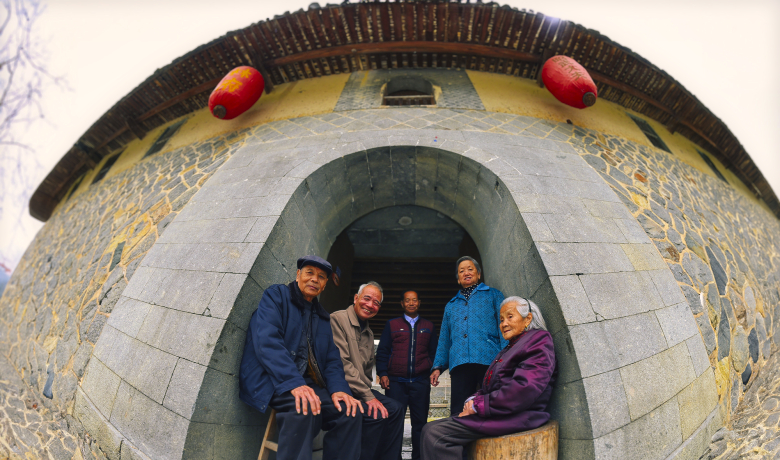

如今,会馆已变为活动中心。经商聚会使命虽已终结,但赋予新的使命正在延续。一群老有所养、老有所乐的老年人,每天聚在会馆内读书、看报、讲新闻、听故事,找寻着属于他们的精神快乐,兴安会馆正发挥着精神高地的作用。