在福州话里,扫墓俗称“压纸”,福州人常常会用“你压纸了吗”来询问亲友是否已经扫过墓。扫墓时,用石头压上纸钱有重要意义,象征着告诉从坟墓边路过的人:“在此安息的前辈后继有人”,这是福州人不管何时扫墓都会有的习俗。

上世纪80年代,福州地区已严禁火种上山。事实上此前早已有人不焚不祭,只是压纸钱。一般纸钱是三张一叠。长房子孙多压左侧,次房子孙多压右侧。福州人扫墓往往兄弟姐妹数家约好一起去给故去的亲人扫墓,这一天常常也是过年后的第一次的家族聚会。清明扫墓与踏青春游相随。由于山高路远就要自携酒菜,谓之“墓前饮”。

福州传统祭祀的礼品很简单,首先光饼一定要带,以前的人还带些自家腌制的酸菜,把猪肉煮了切成片,带上清明粿,这四样必不可少。稍微富足点的人家还会再带点新鲜的炒笋,鸡鸭鱼肉。而且,扫墓之前有必要早晨空腹,或者食素,表示对先人的尊重和礼貌。”

有些地方还会备好纸钱、香烛、米酒和饭菜,大张旗鼓地祭祀一番。闽侯的有些地方祭扫时,家里男丁还要在祖先坟头痛哭,哭声越大越好。福州清明多雨,杜牧诗的意境“清明时节雨纷纷”在福州被表现地淋漓尽致,山上哭声起伏,闻之断魂,令人心伤肠断。正应了那句福州民间俗语“清明啼嘛节”。清明节日或前后有利于植树,旧时有的人还会在坟边种一棵长青松柏或柳树等。祭扫完折松枝回家还要带点山泉水寓意饮水思源。

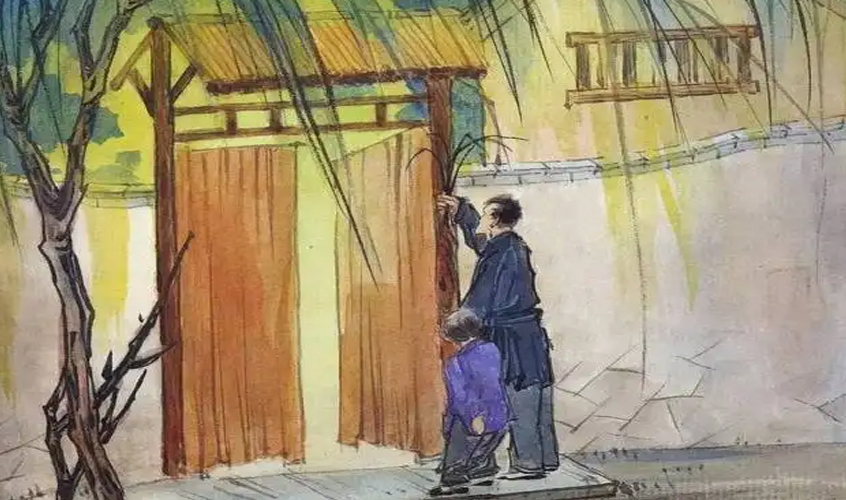

以前的坟墓在山上,很多孤坟无人祭扫。去扫墓的人,一般会在祖坟附近那些常年无人打扫的坟墓上也压点纸,防止孤坟遭到破坏,这是老福州人对先人表达的善意。

清明节扫墓,福州市区及一些郊县讲究前三后三,也就是清明节的前三天,后三天都可以上山扫墓,也有些地方是前十后十。在永泰一些乡镇、村庄,还有冬至扫墓的习俗,他们常常在冬至日或者冬至日前后与宗亲一起扫墓、祭祖、吃糍粑,这有敬祖、尽孝、团圆之意。在琅岐镇、梅花镇等地,许多人会在重阳节前后扫墓,有尽孝、敬祖之意。

中秋扫墓的风俗多来源于旧时的农事习惯。在闽侯的洋里、大湖、延坪、鸿尾以及闽清等地方,中秋节不仅是团圆,更是对先人的一种感恩与缅怀的表达。