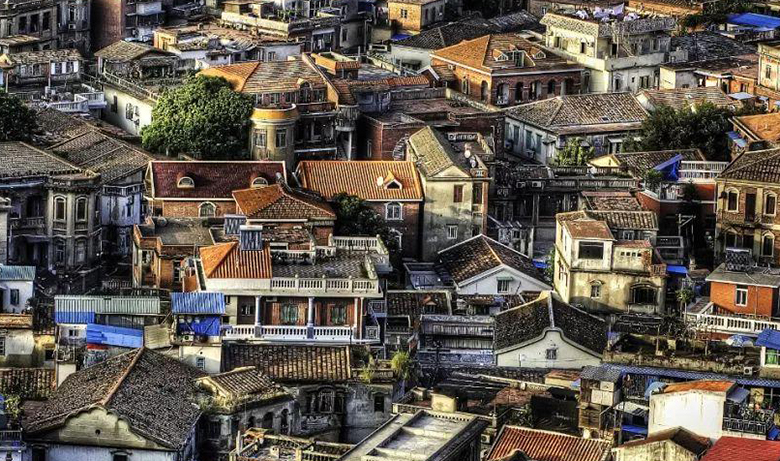

福州多山。“城在山之中,山在城之内”,是福州的地 理特色,福州民谚中的“三山藏,三山现,三山看不见”, 便是这地理特色的体现。所谓三山藏,就是指有三座小山 隐藏在宅第之内,它们仅仅是地势略高于平地,而为人们 所忽略的小阜。这就是鼓屏路东屏山支脉的冶山,法海寺后于山支脉的罗山以及光禄坊1号省法院院内,乌石山支脉的闽山。

冶山在旧城隍街、丽文坊一带,包括泉山、王墓山和 城隍山。相传为春秋闽越王冶城旧址,欧冶子铸剑的剑池 即在山麓。山上旧有天泉池,故又名“泉山”。唐、宋的左卫、宣毅、广节诸营曾在此驻扎,所以亦称“将军山”。其 西南一阜,传闽越王葬于此,俗呼“王墓山”,亦称“云步山”。还因旧时城隍庙在冶山的山麓,故又俗称城隍山。

罗山在法海路一带,属唐末罗城的通津门(俗呼“津 门楼”)外,今法海寺后的岩壁上还镌有“罗山”两大字。 其命名可能和“罗城”的“罗”有关。

闽山在光禄坊今省法院内。唐时曾一度称乌石山为 “闽山”,后人则改称此山为“闽山”。山的主体于宋代为保 福寺花园。山顶有亭,亭前有池,池旁有天然岩石数方形 成假山,上镌宋代福州郡守程师孟书“光禄吟台”四字,因 作为花园才得以保存下来。据记载,古时还有一方形如曲 尺的岩石,即所谓的“玉尺”,因而又称为“玉尺山”。此 地向为历代名人所居。故有“玉尺山房”之称。但早在清 乾隆年间,小亭和假山已悉拆除,改建房屋了。光禄坊附 近的闽山巷、玉山涧河乾等地便因闽山而得名。

三山现指的是屏山、于山和乌石山,它们鼎足而峙。屏山因闽越王无诸曾建城于山南,故原名“越王山”,简称 “越山”。后以此山对城廓起屏障作用,又取今名“屏山”, 亦称“平山”。其延伸城外的支脉叫“龙腰山”。明初改筑城垣时,设计建筑的王恭,在屏山顶先建一楼,以为建筑 各个城楼的式样。故屏山又俗称为“样楼山”。

于山位于旧城东南隅,由南门东边起横贯到旧水部门 (今五一路)止,传因战国时古“于越”族的一支居此而得 名。明代出土的晋太和二年(367年)的一方石碑,碑文中 有“我有一庄园,寄在于山边”字样,据清陈庚焕《惕园 初稿》考证为“古肘于氏所居”。亦即“于越”族所居处。 于山又叫“九日山”,因汉初闽越王无诸于九月九日在此登高宴集而得名,至“九仙山”之名则由于汉武时有何氏九兄弟在此炼丹修仙而起(见《大唐福州定光多宝塔记》)。山上有祭奉明代抗倭英雄戚继光而建的戚公祠。

乌石山又称“乌山”,位于旧城西南隅。唐天宝八年 (749年)敕名“闽山”,其后,人们以之改称山北的支脉。 北宋程师孟知福州,以此山胜景可比道家的蓬莱、方丈、瀛 洲诸山,改名“道山”。山上有薛老、向阳、望潮诸峰,及 华岩岩、天秀岩、宿猿洞诸胜,另有张乐台、凌霄宫、般若台等,为市民游眺之地。台上题刻极多,如唐李阳冰 《般若台记》、《城隍记》、《新驿记》和《忘归台铭》,并称 四绝。山上原多梅树。花发,明洁如雪,芬芳不染。南麓 (今环城路)有沈文肃公家祠。祠壁原嵌有林敬纫夫人课子 石刻、沈葆桢手书楹联等,极其珍贵,但今多不存。东麓 在天皇岭处,称“第一山”。邓拓的故居亦即南宋状元黄朴 的故居“第一山房”就在山之北麓。乌山的西南麓在城外 的支脉称“豹头山”,亦作“豹屏山”,因山中有巨石酷似 豹头,故名。

至于看不见的三山,早在明代就看不见了。它们是:于 山支脉丁戊山,乌山支脉钟山和屏山支脉灵芝山。

丁戊山一名嵩山,又叫中山,在津泰路北仙塔路西。五 代梁时闽王王审知在山上建了一座七级木塔,叫新塔。宋元丰间塔圮,其地名为塔崎顶,街名为新塔街(转音为仙 塔街)。明处士傅汝舟居此,自号丁戊山人,名所居为丁戊山房。

钟山在达明路大中寺(巷)内,寺建于六朝梁时。由 于历代营建,故它早已被平为寺庙。明万历间寺废,改为 民居。今地势稍高之尚方顶(巷)还能隐约辨认出是钟山的残迹。

灵芝山在经院巷和龙山巷间,因古时山上盛产有灵芝 而得名。山麓有开元寺。五代时寺分为二,也把山分为二, 一称灵山(后讹为“龙山”),一称芝山。龙山早被民宅所 盖,今龙山巷左边的民居内还可见到小阜。芝山在宋代建 有铁佛殿,那尊十万斤铁佛至今尚在。

| 三山现 | 三山藏 | 三山看不见 |

| 于山 | 冶山 | 灵山或芝山 |

| 乌山 | 罗山 | 丁戊山 |

| 屏山 | 闽山 | 钟山 |

其实现在讨论何为藏,何为看不见,已无太多意义,因为随着城市的日新月异、沧桑变化,藏也好,看不见也好,基本都已隐身市井坊肆之中,葬身高楼大厦之下,综迹难觅,风光不再,只是为了文字叙述的便利,给一个名份罢了。