闽都在线

三溪村位于福州市长乐区江田镇,在吴航十二景之一“屏障铺霞山积锦,龙潭印月水浮珠”中的“屏障铺霞”所在的屏山脚下,因潼溪、南溪、北溪汇集于此而得名。

三溪亦名鼎溪,因屏山三溪流会于石潭,成鼎足三分之势。上游为潼溪,建有库容达千万方的三溪水库;下游分为南、北两溪,南溪入海,北溪入闽江口。南北双溪有唐宋以来所建石桥5座,石桥横跨溪上颇具江南水乡的意韵。五座古桥分别名为:大桥、平桥、小桥、当桥和下桥。北溪的大桥,长43米,宽2.4米,高4.4米,桥面石板上有“宋咸淳已巳秋重修”的刻字。

前人有一幅对联概括这里的山水风光:“屏嶂铺霞山积锦,龙潭印月水浮珠”。朱子尝游览和传学于此,勒“溪山第一”四字。可见三溪的自然景观之优美。三溪的屏山高不过百米,但登山途中景观美不胜收。山上大小岩石千姿百态。如猴头、猪首、母鸡下蛋、五蛇聚会等,栩栩如生,维妙维肖。山腰有一个“皈愚洞”,由三块岩石顶托一25米长6米宽的巨石构成。周围古树参天,是村民避暑纳凉的好去处。不远处还有 “九仙洞”,天成石门供人出入, 十几平方米的方形岩洞内供奉着“九仙君”,不少香客从老远跑到这个洞里“祈梦”。

屏山上植柱庙、朝元观、鹫岭祠等始建于宋代的寺庙亭阁,依山傍岩,错落有致。最早也是最大的是唐咸通六年(878年)所建的当阳寺,虽因战乱圮毁,但遗址尚存巨大的石柱石槽等建筑材料。三溪宗教寺庙的文化主旨及以惩恶扬善为主题的传说故事,让游客在明山秀水中感受至善至美的人性。紫阳阁(俗称朱子祠)旁有株墨竹,相传是朱熹残墨泼在竹上染成黑色,千百年来这株神奇的墨竹依然挺拔茁壮。天龙井在屏山山巅。所谓“游人游三溪,必登天龙井”。在群峦环抱中,有方圆约300平方米平坦的岩石。巨石中央有一口天然圆井,井口直径半米多。“天龙井”三个大字是兵部侍郎陈省写的。这里是古人祈雨的场所。

三溪以其山水交融、自然奇秀和历史悠久、人文荟萃,从古至今共有74人高中进士,仅在宋朝潘姓一族就出59名进士,潘姓族人故有“一门十进士,四世五中丞”之美誉。唐时,划长乐为七乡,三溪属安时乡归义里。宋大中祥符元年(1008年),潘循、潘衢两兄弟同榜进士,乡人以此为荣,改安时乡为二难乡,改归义里为同荣里。这段佳话有石碑及原告文为证。下桥桥旁立着《二难碑》。据长乐地方志书籍记载,北宋大中祥符元年(1008),三溪潘征循、潘衢兄弟同登姚晔榜甲科进士,美称“二难”,兄弟二人立下此碑。所谓“二难”,是典出《世说新语》的“元方难为兄,季方难为弟”,意为兄弟俱佳。元代时乡人为避战乱,将《二难碑》沉入溪中,石碑从此消失无踪。1985年,《二难碑》重现后复立桥旁。

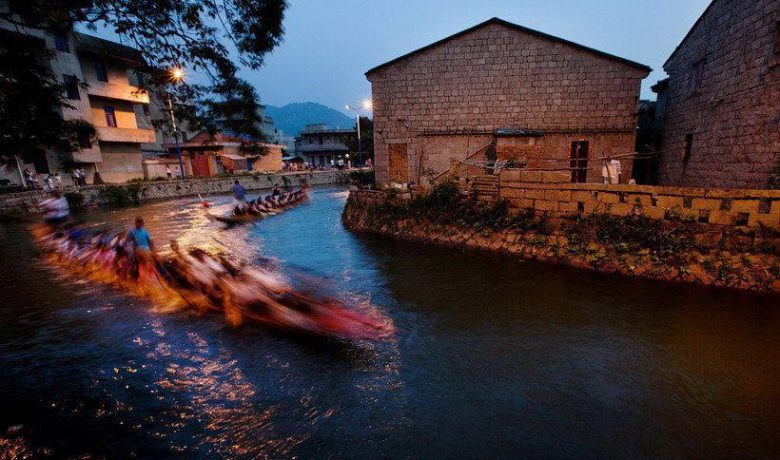

“自古龙舟日竞渡,独有三溪夜赛航”,每年端午节前后,夜里的三溪灯光璀璨,热闹非凡。溪中龙舟飞驰,两岸及桥上观者如云。数十支桨同时在水中划动,水花激溅,蔚为壮观……三溪村的夜赛龙舟活动,全国罕见。据说,以前村民白天劳作,晚上才有空闲。白天外出劳作赶不上龙舟赛的人,傍晚一收工就趁着暮色挑灯竞渡。这种风俗一直保留了下来。