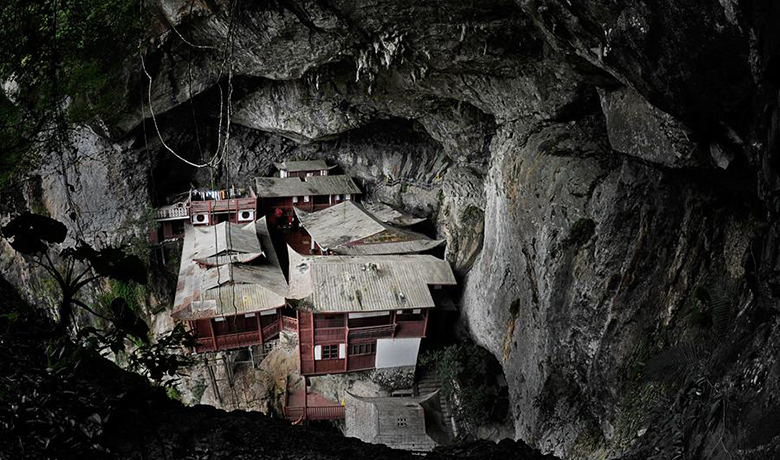

方广岩在永泰县城东葛岭山腰,距县城17公里。在层峦叠嶂、林荫蔽日之中,岩体形如片瓦,凌空舒展,覆盖成一个高约20米,深约30米,宽约50米的天然洞穴,为盛夏避暑胜地,有“广寒洞天”之称。方广岩开辟于五代,是一天然岩洞。山下有一清溪,两山夹峙,水波潋滟,与方广岩寺组成一幅天然风景画。山中有清朝薛朝晤、龚易图的纪游题刻。古松道尽头到方广岩还须登数百级古蹬,中经一巨岩旁,又有两巨石耸立如门,分刻“天关”、“石门”二字,俗称“天门”。

溶洞高约120米,深、宽各90米,可容纳千余人,洞内石钟乳、石笋、石柱、石幔等自然形成“入水蛟龙”、“出山猛虎”、“驰骋战马”、“出洞青蛙”、“爬壁乌龟”、“翻跳鲤鱼”、“观音抱子”、以及“葡萄架”、“石榴园”、“万年松”、“红腊梅”等三十余景,无不惟妙惟肖。特别是观音岩,每当中秋之夜,皓月斜照岩上,视若“童子拜观音”,自古传为奇观。洞顶巨岩兀立,凌空舒展,称为“一片瓦”;顶上瀑布飞溅,星星点点,犹如天女散花。此二处被视为绝妙景色。

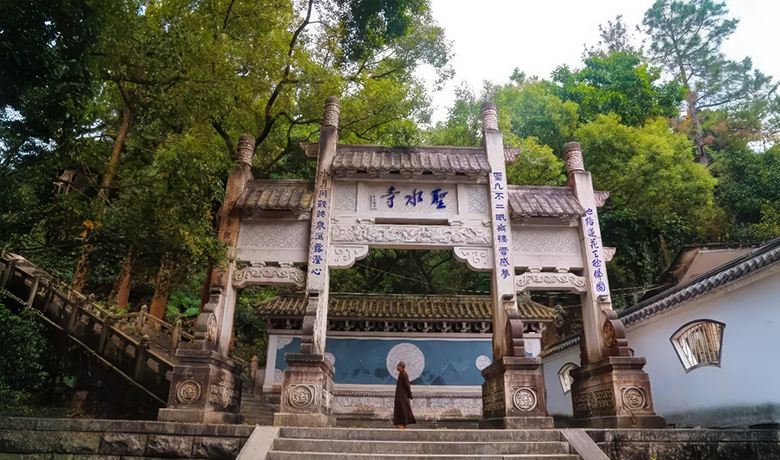

据传,方广岩原系一巨大溶洞。宋建隆二年(961年),四都溪南村黄非熊在岩下读书,发现此溶洞犹如世外桃源,遂于此建寺,以佛经第十部类“方广”为名。从此香火不绝。万历十五年(1587年),林应起、陈汝翔、陈伯孺等人重修方广岩,十九年(西元1591年),增建天泉阁,至此方广岩的格局基本形成,现存的方广岩寺为清代建筑。

据传,方广岩原系一巨大溶洞。宋建隆二年(961年),四都溪南村黄非熊在岩下读书,发现此溶洞犹如世外桃源,遂于此建寺,以佛经第十部类“方广”为名。从此香火不绝。万历十五年(1587年),林应起、陈汝翔、陈伯孺等人重修方广岩,十九年(西元1591年),增建天泉阁,至此方广岩的格局基本形成,现存的方广岩寺为清代建筑。

方广洞中建寺错落其中,巧妙实现立体空间构图布局。又因借助洞顶广大岩壁俗称“一片瓦”避风雨,无需再添盖寺顶瓦片,既省工,又轻巧。洞口为西南方向,悬寺木构干燥不腐。现存寺阁凌空架构,巨木顶托,天泉阁几乎悬空,方广水帘直落深谷,雾气腾空,回声山洞,俯看断崖壁立千尺,仰望洞寺凌空飞悬,无论哪个角度都是惊险奇观。方广山海拔760米,方广寺海拔300米,因方广洞天仰角大,给人以奇妙的印象。寺右侧凿通的石栈道通羚羊洞,上顶寻源,登峰回寺都可通行,不必走回头路。

方广岩原先仅有一寺,以后续建大雄宝殿及其它筑物。现存有大雄宝殿、观音楼、脱凡楼、天泉阁等。天泉阁系明朝所建,为方广岩一绝。背依千仞峭岩,面临百丈深壑,坐落于百余株硕大的杉木支柱上,宛如空中楼阁,酷似山西的悬空寺,险峻奇绝。殿后洞壁上有一石龛,上有一结构精巧的石构小殿宇。阁旁有一深洞,俗称“炮洞”,游人如在洞中燃放鞭炮,声震四周山头,回音可延续二、三十分钟不绝,声闻数里,隆隆回荡。方广岩周围还有许多奇岩怪洞,如玉泉洞、观音岩、水帘洞、罗汉岩、狮子岩诸胜,多以自然形象命名。摩崖上有宋尹古澶、李良杰等所书的“鸿山月照”、“方广洞天”、“闽山福地”等题刻。