方壶岩位于永泰县盘谷乡水尾村,离县城30多公里,从同安出发大概40分钟的车程。方壶岩因山势形如茗壶状而得名,海拔最高1132米,是冬天永泰赏雪的好去处。绝壁千仞下是已有800多年历史的方壶寺,始建于宋淳熙十年(1183年),明隆庆二年重建。是张圣君信仰文化发祥地,也是南拳的发源地。

“月落天地沉宝璧,日出方壶浮紫烟。”这是古人咏方壶岩的名句。方壶寺是福建省内极少见的僧、道、儒三教合一的寺院,香火鼎盛,古迹众多,文化气息浓厚。方壶寺是奉祀张圣君的祖殿,被尊奉为“方壶母殿”。方壶寺举行盛大祭祀和道场活动时,常有大批海内外信众三叩九拜,敬香祈福,完成谒祖朝圣心愿。

张圣君,张公,张公圣君,是 古代中国神话传说人物之一,监雷御史,五雷法主,荡魔将军。相传张圣者三十四岁时云游到方广岩,当晚遂投宿方广岩洞。翌日,天将破晓,忽然来了一长眉祖师,即蔡道者,要张圣者让位住宿。张圣者见他年迈体衰,且经长途跋涉,神疲力倦,深表同情,忙答应让其暂住一宿,自己便离洞闲游。到了次日,张圣者返回岩洞,见长眉祖师仍住在洞中,占据福地不还,张欲移石截流逼走长眉祖师,幸亏观音大士从中点拨,阻止了张圣者的错行,张就把方广岩让给长眉祖师,将方壶岩开辟为自己的修行福地。

张圣君在盘谷有许多传说,方壶山上有地名曰“仙桃坪”,上之盘石有对弈之痕,即为仙人遗迹 。从此,张圣君便云游于邻邑之闽清、尤溪、德化、永春、莆田、仙游等地,修仙行道,济困救人。并到福州东禅寺剃度出家,取名圆觉,成为亦道亦佛的乡野道人。

方壶寺,虽历经沧桑,但古迹犹存。近年在社会各界的支持下,已全面修复,其中之圣君殿、佛堂、文昌阁、伽蓝厅、书斋楼、禅房、避雨亭、牌坊均修葺一新,且具备良好的住宿与膳食设施,成为社区及毗邻周边民众最重要的宗教活动之处,被列入县文物保护单位及对外开放宗教活动场所。每逢春节之上元祈安及七月廿三之圣诞庆醮,邻县寺庙及道坛纷纷前来迎香请火,成千上万的信众纷至沓来,祈祷还愿。平日里亦是香客如云,络绎不绝,香火十分旺盛。

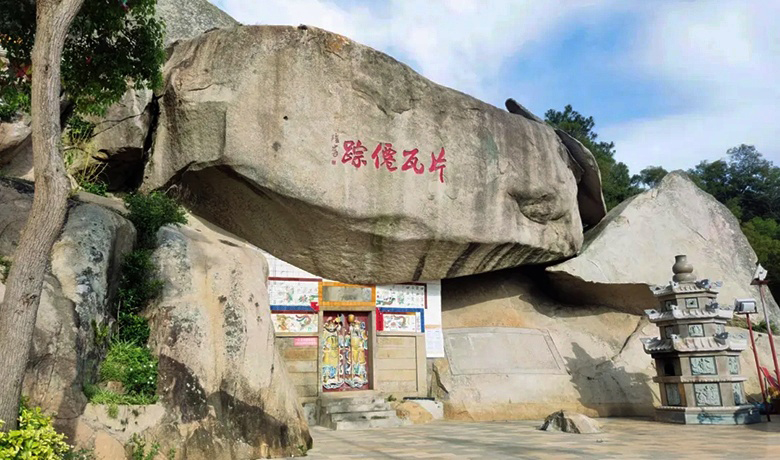

千年历史文化的洗礼,造就了永泰人尚文崇武的乡风。南宋永泰出了三名文状元,也出了三名武状元。永泰武文化博大精深,成为南拳的故乡,虎尊拳等15个拳种的发源地。这种习武乡风一直延续至今,被国家授予“武术之乡”称号。南拳之渊源,可追溯到南宋,永泰县平甲(盘谷乡)出了张慈观,家境贫寒,自幼在方壶山放牛时遇老道指点,便与道教结缘,在方壶山修道习武,后又到高盖山“名山室”(如图)修道习武,首创南拳(牛法、猴法等拳法)。因与北拳区别较大被称为南拳。

方壶岩绝壁之下溶洞遍布,多摩崖石刻,更多神秘的传说。这里有听不完的故事,有张圣君学雷法的“雷洞”;有其坐禅念佛的“禅洞”、;有炼化真丹之“炼丹井”;有治疫救民的“ 龙泉 ”、甘露“二井;悬崖上有与五通鬼斗法留下的古迹。

方壶岩是既具有神秘的宗教色彩,又具有自然风光的旅游胜地。环绕于方壶寺四周,有着许许多多数不清的张圣君传说之圣迹。有张圣君学雷法的“雷洞”;有他于龙虎山拜天师学“文法”归来供奉天师的“天师洞”;有其坐禅念佛的“禅洞”、“桃源洞”;有炼化真丹之“炼丹井”;有治疫救民的“龙泉”、甘露“二井;悬崖上有与五通鬼斗法古迹,上刻”斗法石钉“四字;在”斗鬼洞“、岩狮洞”崖壁上尚存“挥剑破洞”之摩崖石刻;方壶岩峭壁还有“承天台”、“游仙台”和“天梯 ”之景观数处;岩上之狮峰绝顶有约一百平方米宽大的石坪,人称“炼法场”。相传是张修仙炼法、勇斗魈魅的场所。

晴日于岩顶放眼远望,百里风光尽收眼底;与狮峰相倚的仙桃峰,海拔1132米,峰顶之“仙桃坪”占地50平方米,坪上有一“棋盘石”,相传为当年张圣君观仙人对弈而得到仙桃的地方。坪上朝看日出、暮赏晚霞,无比之壮观;仙桃峰四周怪石林立、星罗棋布,皆与张圣君传说相关,如“剑破石”、“炼武石”、“仙床石 ”、“饲牛椅”、“驾皈石”等景观,愈观愈观,令人目不暇接。

最令人称奇叫绝的是山腰处还有一口不枯竭的天池,或许是沾了张圣君的灵气,多了几分仙气。天池面积3000平方米,水自岩涌,汩汩不息,清泉映影,池草茂倩,风光宜人,叹为观止;池中有稀世之珍“红腹四脚鱼”(俗称小娃娃鱼),相传为张圣君所养,以制药治人。浏览于天池虹桥之池心亭上,宛若置身于瑶池之境,令人流连忘返,不忍离去。