宋巧琳

人的一生总离不开水。

我生命中和水的联系,大概从注定的某一刻就开始了。老一辈人建房讲究依山傍水,小村的建立者们选择了这个山坳落脚,往后的年岁就与水成了对邻。受临水而居的情结所影响,老家的屋后是井,井下流溪,溪经塘,而后汇成江。

屋后的井,自打我有记忆以来就存在了,相传是某位先辈为取水便利而挖掘的。没人能说清具体是谁家的,孩童便拿距离说事:离我家近,那便是我家的。

被我强行赋上名姓的井,我自然费上不少心思去观察:不似寻常的井是黑洞洞的一口,这口井正正方方向外敞开,不过一米半深的水中荡着成丛的水草,日光下照,偶见清波嫩叶间浮着像鱼苗似的生物,但我确实没从井里打捞起过一尾鱼,长大后的许多年间也再没见过鱼的踪迹。鱼去哪了?对于这个问题我曾设想过许多天马行空的答案,譬如是被春天归来的燕子叼走了,或是夏天和放进井里冰镇的西瓜一起被捞起来了,抑或是被井边树上悬顶的果子给砸晕了,冬天大概是被冻落井底了吧?在众多堪称奇闻的设想中,我翻出了听上去最为合理的一条——兴许是顺着井底暗道游进小溪,溜走了呢?

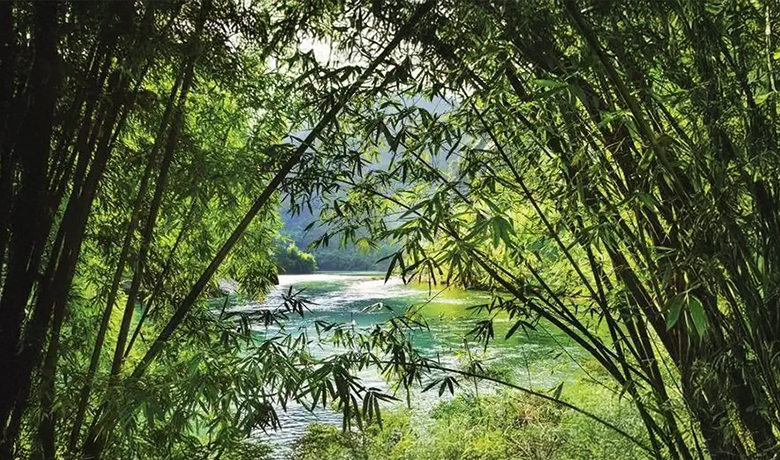

屋后的井下,有一条从更深处山涧流淌至此的小溪。溪的上游我也曾造访过,那是一处颇大的湖,湖的源头连着山,被长辈用来告诫孩童远离山林的诸如“山有猛虎”一类的话语唬住,再往里我想一探究竟也不能了。从大湖出发,沿着曲折的山间道往回走,一路相伴的溪涧受着乱石杂草的阻拦,等到井边就只剩下不过半米宽了。年幼的我一边叹服于一条溪的韧性,一边绞尽脑汁也没想到该怎么用言语去描述那一刻我的震撼,多年以后我偶然从辛弃疾的集子里读到一句“清溪奔快,不管青山碍”,想来最是贴切。

那时的我还没有放弃对井中鱼的追寻,常常花费一整个下午翻遍溪底的石块想要捉得几尾,结果除了把水搅得一片浑浊外一无所获。不,不能说是一无所获,倒是有几只拇指大小的河虾被这一通天翻地覆吓得从石底窜出来,被我用海芋叶兜住了,用原本为鱼准备的玻璃缸将它们蓄养起来。夏天结束,小溪失去了片刻的清澈,我获得了因触碰海芋汁液而过敏红肿的双手。

小溪很长,连通了小村的上边与下边,顺着通路延伸的方向默默地流淌。鱼缸里的河虾日渐长大,我也照例风雨无阻地步行上下学。与溪同行,虽然嘴上说着已经不关心鱼的去向,走在路上时眼睛还是忍不住张望,幻想着能从随风摇曳的绿影间觅得一尾。直到绿意褪减,我还是没能邂逅鱼的身影。伙伴同我耳语,或许是一路被水裹挟到了这儿,进了溪边的水塘。

这样的怀疑并非没有缘由,离溪不远处,一户人家圈了一处水塘。最开始,水塘是供村民取用浇灌周边的菜地,后来水塘主人每年也会投些小鱼苗进去养着。如同跌进人海一般,这样一来,就算我的鱼真的混在其中也再分辨不出来了。我不禁有些沮丧,为一条鱼的失踪,也为一个没有根据的梦的破碎。这并非意味着我确定小鱼游进了水塘,只是想着或许它混在被舀起的某一勺用来浇灌的水里,如今已经化作养分混在泥土里辨认不出,徒留我和我那没有鱼的鱼缸在世上。

而后的几年我不再纠结于鱼的去向,也鲜少提起井里曾经可能有过的那几尾鱼,生命中因小鱼出逃而空出来的那一块,后来被成长的压力填满。水塘边菜圃里的菜依旧长势喜人,我的河虾没有活过第二年夏天,年少时那些天马行空的设想代替它们成为鱼缸的所有者,被收起来不知道堆在哪个角落蒙上岁月的尘。

我从书里看到,井里的鱼确实可能会顺着水流游走。屋后井,井下溪,溪的尽头是一条大河,据说最终会汇入赣江。我的鱼儿奋力游,也许能在更广阔的天地安家。鱼会想家吗?我没有答案,但梦里频频出现的小村提醒着我,我会想家。于是我迈出梦里还不等抬起就醒来的腿,启程返乡。

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。少了人的打理,溪边的野草愈加猖狂,层层叠叠将溪盖了个严实。在叮咚声中拨开层层交叠的野草,清瘦了许多的溪水还在流淌,向着故人离去的方向。捧起一把,这一汪从山林里析出的野水濡湿衣袖,慢慢渗透进掌心的纹路,我明白这是我经年同水打着交道,水对老友的迎候。我踩过很多年前离开时留下的脚印,逆着长长的溪一直走啊走,一路上途经溪边塘,走过海芋丛,最后来到井边。

水仍然,草依旧。留居于此的日光又降下来,我走近了瞧,井底似乎荡过一尾金鳞。我想,我找到了。

山溪奔也,我这尾鱼,终于游回了故乡。