郑秀杰

春深似海,百草丰茂。波光粼粼的一条溪流自大山缓缓而来,向大海奔腾而去。千年之后,我作为一介凡夫俗子来到了斌溪村,面对这个颇似古典画卷般映在大地上明晰而清澈的古村落,我无法形容到底是一条溪流滋养了大山两岸的生灵,还是这个和历史一样悠久的村子,呵护着这条日夜不息的溪流与人类繁荣共生。

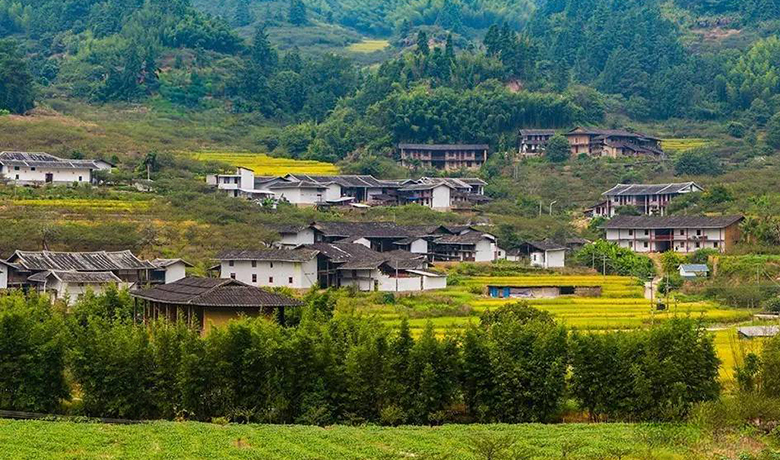

不知道该用怎样恰当的词汇来表达这个村子的美,是风景如画,或者是世外桃源遗落在人间的仙境?但凡到过这里的人,无论是置身缥缈的云雾,还是沐浴一抹暮色霞光,若能静心与飞鸟共享一曲安逸的田园牧歌,顿时所有的疲倦感便会烟消云散,心生一种前所未有的羡慕和喜悦,便也留在了这片充满希望的土地上扎根、生花。

具有千年历史文化的斌溪村,与古田交界,这里地势险要、气候宜人。农耕时代,余姓先民选择在此安家落户,从此村民们便拥有了一个难得的风水宝地。斌溪村,其远祖余燧(余清),原籍泗州下邳(今江苏睢宁县西北),唐开元年间(约713—714)入闽,任建阳县令,后落籍建阳五夫(今武夷山市五夫镇)。余燧生八子,长子余焕和第八子余仲甫于唐天宝十一年(752)先迁福州,十五年(755)再迁古田杉洋。北宋初期(约960—985),杉洋余氏八世孙余从龟迁居同乐乡文溪(今斌溪村北岸),为该村余氏开基祖。之后历千年繁衍生息,如今斌溪村村居人口已达到了两千多。

左文右武的斌溪村两岸青山对峙,一条溪流从村中央穿境而过,村民原先的生活起居就靠一条简陋的木桥来往,形成“一条廊桥连今古,两溪流水分文武”的独特景观。因历来受水患冲击,木桥易损,给当地村民的生产生活带来诸多不便,1971年村里在木桥的原址上修建了一座钢筋混凝土桥梁,后来又在上下游各修了一座新桥。

时光留痕,受千年文化的滋养与传承,斌溪村至今保存有上百座完好的古民居、祠堂古建,它们依山傍水,鳞次栉比,错落有致,与青山古木相映成趣,人在其中,仿若置身湘西苗寨,这些古建与“绿屏返照、清溪晓日、金峰积雪、天骥飞霞、关岭樵歌、寒潭片月”等六个村景一道,托举起文武溪旖旎风光的重量。

斌溪村素有“山襟罗古,水连福宁”之称谓。作为福州地区“水源地”保护区域范围内的斌溪村森林资源丰富,白鹇、红豆杉等珍稀动植物繁多。村里的老鹰山、麒麟山、月爿山、猴头山、太阳山、纱帽山等八座大山,撑起了一个村庄千年文脉高度,特别是那条素有“飞流直下三千尺,大化如斯谷幽兰”之美誉的猴头湾瀑布,每每让游客驻足流连忘返,疑是吾身安处即仙境。“文武溪畔聚和气,绿水西流百家烟”,说的是来自北面古田源头的水流纵贯村庄文溪后,与来自东边罗源县深坑村的流水在村尾的武溪交汇时,形成溪水朝西向鳌江奔流而去的自然景观。

斌溪村溪尾岭古道是古代罗源通往古田县的主要通道,其全长1863米,台阶为青石铺设,平地为鹅卵石。一条千年古道承载了多少商贾学子的喜怒哀乐,也见证了陈毅大军途经溪尾岭时艰苦卓绝的革命精神,村人都爱把溪尾岭唤作是感谢党恩的“红军岭”。

斌溪村自古以来人才辈出,这并非是历史的偶然选择,与其说“留予世,遗后裔,多读书,不贵也贤”之祖训使得一个家族能够绵延昌盛、世代书香,倒不如说是斌溪人勤劳、善良、坚毅、温良的个性,成就了一个古村落“文武双全”的美名。

“人间最美四月天,翰墨飘香满庭芳”。置身修缮一新的芝兰书院,我对这个千年古村落才会有更深层次的解读。该书院由余从龟四世孙余猎创建,宋宣和三年(1121)登何渔榜进士(特奏名)。百年人生,贵在进取。名士暮年,不忘桑梓。作为管理者,余猎在芝兰书院不仅制定课规,还精心挑选课目、亲自授课,为族人培养了一大批子弟。如今,书院里依然书香萦绕,各种书籍琳琅满目……

崇文重教的斌溪村历来英才辈出,开支祖余一凤,乃一位水利工程专家,曾带领村民倡修了一条“南水北调”人工水渠,即把谢坑自然村的水引到文武溪,使得村里大片旱地摇身一变成为良田,保障了族人粮食与用水安全。

宋隆兴元年进士“秀茂先达”余席珍,先是被祖籍杉洋的蓝田书院聘为堂长,后任职广东为官,定居粤西;宋乾道二年进士余偁,曾任左迪功郎,新差汀州司户参军;余氏第三十一世孙余承淳及其两个儿子余克就、余克登共称“一门三画士”,其中余地然(字克登)成就最高,他自小爱好画画,靠自学成才,精通各画派,尤其擅长工笔白描,所作《晚照鸣蝉》乃轰动当时名画,后来被地方官求购并进贡给嘉庆皇帝,今收藏于国家博物馆。嘉庆帝赏识余地然精湛的画技,遂被聘为御用画师,为后人留下了许多传世画作。往事越千年,未来更可期。文武溪像一面古镜一样映照了岁月的苦难与辉煌。