夏日清晨,沿着梅花古城武术馆一侧的入城古磴拾级而上,一路寻访了新修缮好的乡约所、林卫宫,也途经古城墙和600多年甘流不竭的古井,从城门兜(原综合社转角)穿行至古城东门外,便来到一条长约200米的小巷。

这条巷子有一个非常美丽的名字——“西施弄”。传说郑和曾来梅花,当时他带着一名美丽高贵的女子,走过古巷子一同去拜谒天后宫妈祖庙,因该女子容貌娇美、身材苗条,宛如西施,故他们走过的巷子被称为“西施弄”。这一传说在梅花广为流传。

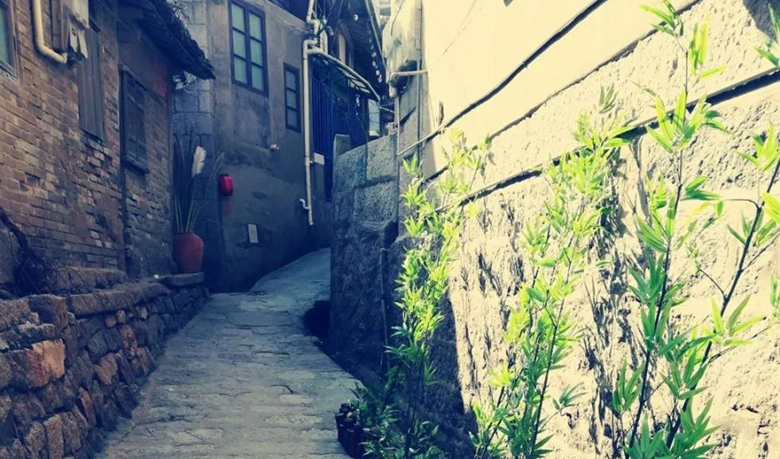

沐浴着晨曦的“西施弄”此刻沉静而内敛,那些或长或短或宽或窄的青石板块拼接整齐,青石路面被岁月打磨得敦厚铮亮,因势就形铺陈开的小巷分为上中下三弄,上弄地势偏高,中弄地势偏平坦,下弄地势顺势低迂,天然的形势,让这小巷既曲折又幽深。巷子两侧古厝毗连,瓦房紧挨,旧色斑驳陆离的屋檐,青瓦缝中瑟缩了许多细细的野草,自然氤氲出一份沧桑之美。南北两侧的古厝中段还派生出多处转角的弄巷,而幽深之处还有人家,很好地展示着梅花古镇的聚落文化。

踩着“西施弄”的青石板,听着步履声声,优雅古老的气息自头上青瓦翘檐上流泻而下,巷子两侧墙壁已粗粝斑驳。中段的房子更显沧桑,两侧的房子已是人去楼空,透过斜靠的破旧木门可见闲置桌椅家私都沾满岁月的烟尘。

虽然曾经的繁华不再,但人世间的烟火似总留有余音。不经意间,仿佛能听到,一大早,壮汉挑担鳀鱼售卖的脚步声和吆喝声;出门织网的渔家女关门锁门的声音;还有邻里们出街买菜的邀约声;叫醒孩童们起床吃饭去上学的呼唤声……

循着这些尾音,眼前仿佛出现了裹着小脚,梳着发髻的老妇人,正颤颤巍巍地从“西施弄”的某个“折巷”里一步三颠的走向古街采买日常。还有一日三餐后,夜幕降临时,中弄北面老石磨旁边的长石条凳上,坐满了摇着蒲扇纳凉,抽着水烟袋天南地北攀讲的老人……光阴告别很多人和事,“西施弄”有盛世繁华,烟火气息,也有静谧安宁,嬉闹笑语。她收藏年年岁岁的普通细碎。

走出“西施弄”,光线变得明艳起来,瞬间天地开阔了。深情回眸身后的“西施弄”,历经600多年风雨沧桑的她一边在娓娓倾诉往昔的厚重悠久,一边在眉目顾盼未来的日新月异。