杨公井建于北宋绍圣三年(1096年),明崇祯十五年(1643)重修,清咸丰二年(1852)加造井盖。井栏是由四块长 2.3米、高0.6米、厚15厘米的条石砌成的四边形,井口以四块2.3米长的条石覆盖,井盖上凿有四个直径28厘米的开口以便居民取水,每个取水口上都扣着一个石盖。一口古井,三段题刻,历经宋元明清民国直至今日,跨越时空,逼近千年。

东侧的井栏题有“绍圣三年太岁丙子募众缘造杨公井十一月六日北宋时也”,点明了此井建造的年代,绍圣三年也就是 1096年,乡民为了纪念唐朝时期的福建观察使杨发而募资修建了“杨公井”。杨发,唐朝时期陕西大荔人,随父客居苏州,唐文宗大和四年(830)进士,官至礼部郎中。宣宗大中三年(849)出任苏州刺史,因政绩卓著而迁任福建观察使,以政绩闻名于时。大中十二年(858),升任御史大夫,移授岭南东道节度使,因为执政刚严导致军乱,被贬为婺州刺史直至去世。200多年后,宋代的长乐乡民通过修井题名的方式怀念他,杨公当年的政绩及其在民众心中的地位可见一斑。

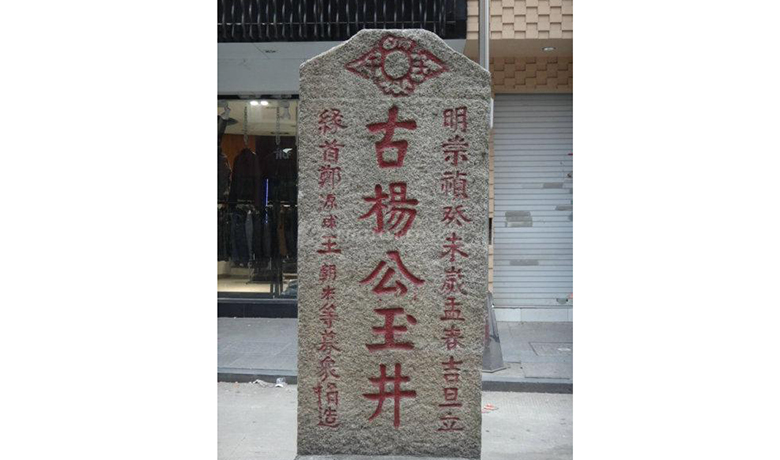

西侧井栏正中立有一块高约1.5米的石碑,题字“古杨公玉井”,上款“明崇祯癸未岁孟春吉日立”,下款“缘首郑源球王朝朱等募众捐造”。此碑为明代崇祯年间乡民重修杨公井时所立。井栏上的另一段题字是“清咸丰二年秋建造井盖”字样,说明杨公井在此年份之前一直是没有井盖的。据民国七年版《长乐县志》载“咸丰二年(1852),有投溺者,岁贡郑焕章倡造井盖,上凿四孔,仅容小泼斗汲水。”

杨公井在《长乐县志》中被列为长乐城区井泉之首,井水清洌甘甜,水量充沛,旱亦不竭,常年供应周边数百家数千人饮用,至2000年解放路拆迁改造前都还在使用。据史料记载,在明初郑和下西洋期间,此井的井水亦供郑和舟师饮用,与圣寿宝塔同属于郑和下西洋的历史证物和重要遗迹。