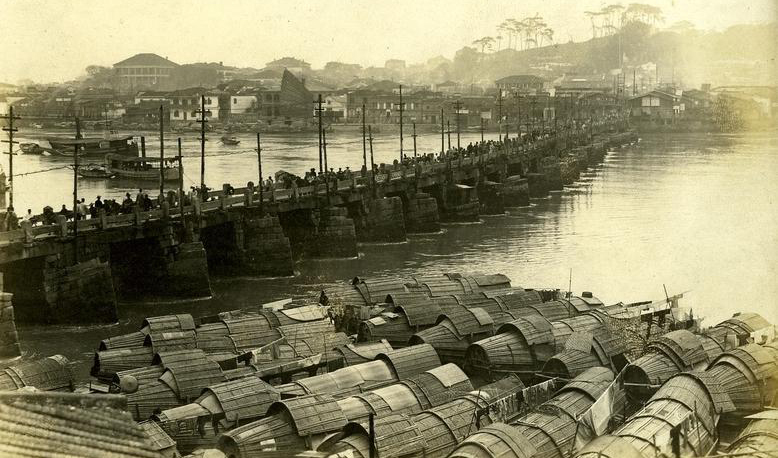

福州疍民,被称为连家船民,或贬称为曲蹄囝,是生活于中国福建闽江中下游及福州沿海一带水上的族群,他们终生漂泊于水上,以船为家,以福州话为母语,但又有别于当地族群,有许多独特的习俗,是个相对独立的族群,他们多是古代闽越族人的后商,视蛇为其始祖。传统福州疍民比较独特的体征就是肤色较深、下身较短并且腿部弯曲,即罗圈腿,这一特征可能也是对疍民“曲蹄”称谓的由来。这种体征的形成与这些疍民常年在狭窄低矮的船舱中屈膝睡觉、盘腿坐地、叉开双腿作业的生活方式有直接的关系。

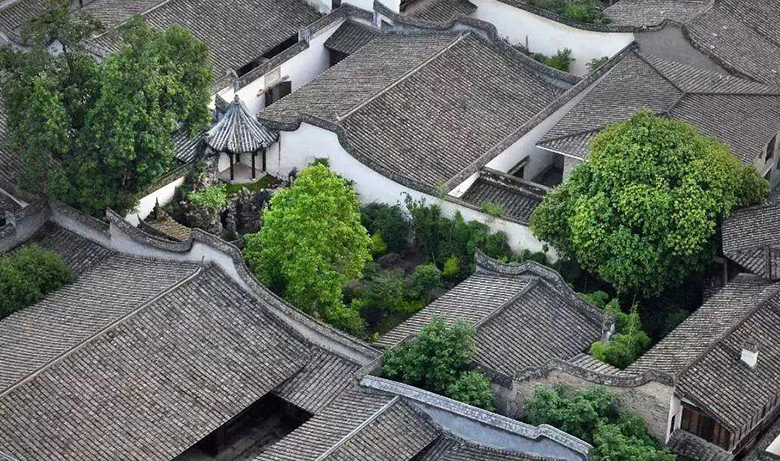

至宋代开始,福州疍民逐渐沦为“贱民”,遭到陆地人的严重歧视,生产生活被严加限制。疍民被规定不准陆居,不准穿绸,不许读书,不许科举应试,不能与岸上居民通婚等。在一些地方甚至禁止疍民上岸,有“曲蹄莫上岸,上岸被打死不偿命”的说法。少数上岸定居的疍民也被禁止营建瓦顶的房屋,更不能模仿民居起盖翘角的屋式。

福州疍民的姓氏有几十种,比较常见的姓氏很可能与水或水上生活有关,最典型的包括江、唐、翁、欧、卞、池、浦等,“翁”姓可能取自“渔翁”的职业,“欧”则取自“鸥鸟”,“池”、“浦”、“江”、“海”等姓则取自疍民的生活地点。福州疍民禁忌人从船前经过,认为这可能是溺水而亡的浮尸,但一旦遇上浮尸则必须打捞上来,以免鬼魂作祟。对于溺水者,疍民禁忌直接施救,常有三沉三浮之后再救的习惯。

福州民间年底祭灶节时,有“官三民四曲蹄五”之说,即官宦人家在农历十二月二十三祭灶,平民家在二十四祭灶,而福州疍民只能在农历十二月二十五祭灶。农历除夕时疍民将船驶入闽江中,以躲避索债者,名曰“迁篙”。农历正月初二到初四,疍民妇女和儿童有上岸讨粿的习俗,到陆地居民居住地挨家挨户唱诗贺年、说吉利话来讨粿。福州疍民的“讨粿诗”有:“姑嫂双双贺新年,红红伞灯挂厅前;好糕好粿送奴去,金字牌板竖门前”、“旧年过了又新年,生意兴隆赚大钱;恭喜发财平安过,送奴糖粿过门前”等。节日时,福州疍民有着唱渔歌的传统,但近年来疍民渔歌已接近濒危。福州疍民渔歌已被列入福州市非物质文化遗产名录和福建省非物质文化遗产名录中。