周紫红

儿时的中秋,关注的焦点在月饼,不在月亮。那个年代,物资的匮乏让月饼的吸引力远远超过迷人的神话传说。中秋节管它下不下雨、刮不刮台风,只要有月饼,一切皆圆满。

长大后,离家求学,到县城读高中,中秋节便只剩下空中那轮始终不离不弃的圆月,月饼是没有了,甚至有时,我都已忘却了那个重大的节日——因为,那时的中秋节不放假。

直到上了大学之后,中秋节才重新回到生活中,我和同宿舍的姐妹们买来月饼过中秋,大家在宿舍里围坐着喝茶、聊天、吃月饼,然后到走廊上赏月。但是,这样的欢乐却不是阖家团聚吃月饼的欢乐了,我倍加思念家人家乡,开始深切地感受到“月是故乡明”,深刻地体会到“千里共婵娟”“天涯共此时”的殷殷期盼和祝愿。

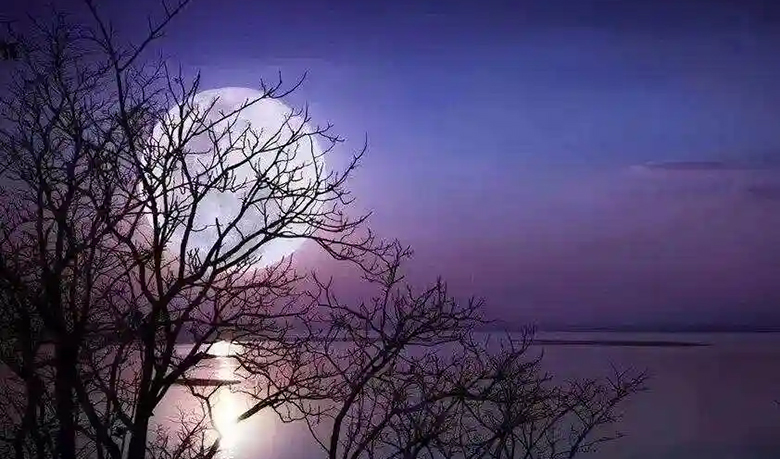

而在那样一个“为赋新词强说愁”的年纪,追云筑梦、望月伤怀便成为青春的标配,也成为青春不灭的印记。徐志摩说:“月光有一种神秘的引力。她能使海波咆哮,她能使悲绪生潮。”更因为深知“花看半开,月赏半圆,酒饮微醉”之道理,中秋之夜有时更容易让人想到月儿盈极必缺,犹如花开将谢,心中的惆怅便如月光盈盈溢溢。中秋望月,只是徒增青春的忧伤。

如今,人到中年,再也不惑。朱颜辞镜,人事非昨,而明月却依旧还在。似乎到了如今,赏月才寻得真趣,觅得奥义。中秋之乐,在于赏月品茗时对生命、对人生的认知和了悟,以及对世间万物的悲悯和悦纳,这是一种情怀,也是一种境界。豁达淡然,超然物外,心便无所挂碍,心无所挂碍,心月便明朗高悬。“圆满光华不磨莹,挂在青天是我心。”其实每个人都需要拥有这样一轮明月,以皎皎清辉荡涤心灵。

欧阳修说:“吾年向老世味薄。”人到中年,已是阅尽千帆,尝尽人生酸甜苦辣涩万般滋味。只是初心不改,心田的厚土必会培植出人生真谛之善果。中年赏月,于月华中舒展生命的褶皱,观照人性之初心,在月圆月缺中感悟天地之大道。

人到中年,虽然知道“十分好月,不照人圆”,但却因明月依旧还在而心生感恩,便也能够心平气和地接受并乐于享受当下的静好岁月。因为已经真正明了“人有悲欢离合”的常态和“月有阴晴圆缺”的轮回,所以行到水穷之处,不再焦虑惶惑,不再徘徊踟蹰,而是平息浮躁,看淡荣辱,泰然淡定地坐看云起,从从容容拈云下酒,大大方方邀月入杯,用心品尝生命之真味,认真体会人生之真趣。

人到中年,不再叹惜月盈渐亏、月不常圆,因为明了世间万物从来没有万全,没有圆满,没有完美,所以,渐渐学会接受缺陷、接受不完美,学会及时把握当下,享受“满船空载月明归”之乐。中秋赏月,就以明月来鉴照我尘封的心灵,用温柔的月光来消融我心灵的冻土。掬一捧月光自净本心,让一缕月光牵引着我到达生命的原乡,我想,月亮之下,我定会获得内心的清明。