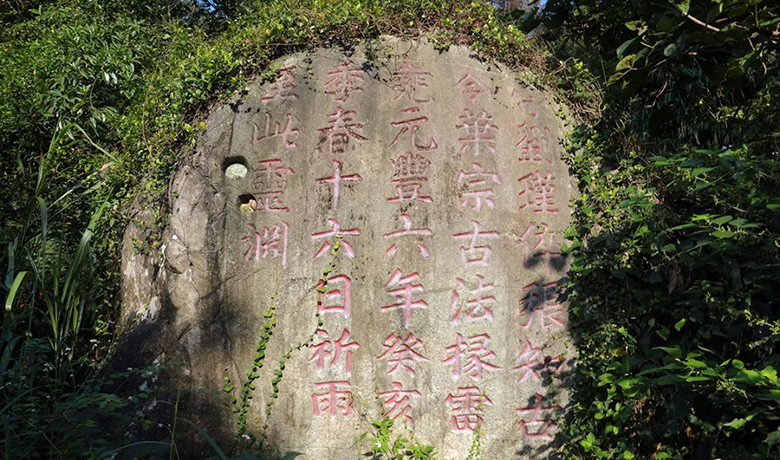

鳝溪摩崖石刻,福州市级文物保护单位,位于福建省福州市晋安区鼓山镇鳝溪。鳝溪溪边和溪洞岩石上有6段摩崖石刻,其中有宋刻1段、明刻1段、清刻1段、疑刻3段。宋福州知州刘谨于宋元丰六年(1083年)镌刻的“祈雨记”:“守刘谨、倅张知古、令叶宗古、法掾雷尧,元丰六年癸亥季春十六日祈雨至此灵渊”。鳝溪祈雨石刻是福州最古老的摩崖石刻之一。

鳝溪地处福州东郊鼓山下,是福州历史悠久且文化沉淀深厚的一条溪流,被誉为“闽都第一溪”。唐宋以来,就是福州文人雅士常去游历的名胜之地。今天我们一起来寻访这处历史久远古迹胜地!

鳝溪其实离市区非常之近,在三环化工互通环岛一小路进去几分钟就抵达。进去路边就会看到传说中的白马王祖庙!主要寻访摩崖石刻,于是直接驱车来到溪边停好车。从闹市很快就抵达溪边,一下车看到是大片森林植被,高大的树木。听到潺潺溪水声。让人不禁有些恍惚!

在溪边首先看到就是“鳝溪”题刻,石刻位于射鳝潭西北侧溪边。南向,石刻高1.2厘米,宽2.3米。楷书,横1行,纵4行,正文字高0.82米,宽0.59米,旁款字径0.08米。文:鳝溪,康熙六十二年壬寅重九日,闽中胡玠、严来、徐楚、周鹏翔、严思成、陈俊琏同勒石。”康熙六十二年壬寅”,年代有误,因为康熙在位只有61年。从字体上看,比较大可能是被好事者加一划成为”二”字,当然具体真相就不得而知了。

鳝溪位于鼓山西麓,溪涧两峰夹峙,溪水破峡而出。溪中有一个直径21米的圆形深潭,名曰射鳝潭。相传西汉时有一条大鳝长3丈,在溪涧为害人畜。闽越王郢第三子白马三郎有勇力,射中之,鳝缠以尾,三郎与鳝俱死。

后人为了纪念白马三郎舍身取义、为民除害的英雄壮举,在峡口平地建庙祭祀之。而传说的射鳝之处辟为射鳝台,并于此兴建了小庙宇供奉白马三郎。庙宇很袖珍,可谓是一处闽越历史遗迹!

随着时间发展,白马三郎也被赋予了更多神化功能。到了唐代,白马三郎开始成为祈雨的对象。据载,唐贞元十年(794年),观察使王翊祷雨有应,新其庙。唐咸通六年(865年),观察使李瓒奏封白马三郎神为“龙骧侯”。五代闽王王审知又奏封为“宏涧王”。宋庆历六年(1046年),旱,守蔡襄自为文祷之,读毕,大雨,修葺其庙。宋代福州郡守、《道山亭记》作者、唐宋八大家之一的曾巩也曾为白马王庙写过祈雨文。鳝溪成为古代福州一处重要祈雨之地。其中就留下了宋刘瑾“祈雨记”石刻,这也是鳝溪最著名的一处石刻。

“祈雨记”石刻,位于兰亭后一块大石上。西向。石刻高2.1米,宽1.68米。楷书,纵5行,字高0.23米,宽0.21米。文:“守刘瑾、张知古、令叶宗古、法掾雷尧,元丰六年癸亥季春十六日祈雨至此灵渊。”(注:刘瑾,字元忠,江西永新人。)

宋皇祐五年(1053年)进士,官天章阁待制,知瀛州。改镇广州,与枢密院论戍兵不合,改虔州。战擢都监杨从先,奉旨募兵不至,擅遣其子懋纠诸县巡检兵集于郡下,瑾怒责之。懋诉瑾于朝,遂废于家。逾岁复待制。元丰四年(1081年)知福州,后知素州、成德军。

据资料,鳝溪溪边和溪洞岩石上共有6段摩崖石刻,其中有宋刻1段、明刻1段、清刻1段、疑刻3段。而看到古代石刻就这两段。当然还有其它几段现代石刻。顺着鳝溪古道走了一段,折返回山下参观白马王祖庙。

白马三郎(白马王、白马尊王)信仰始于鳝溪,自汉以来,在长期的信仰过程中,白马王故事不断演变和充实,信仰系统不断扩大,其上承汉闽越王信仰,下衍五大元帅等部属神灵信仰。还被尊为“司雨之神”。历经演变传承,白马王信仰广泛流传于八闽上下和台马地区,香火绵延,久盛不衰。白马王也成为“闽都文化”的历史标志性人物之一。

鳝溪白马王庙(也称白马孚佑尊王庙)历史可以追溯到汉代,关于白马王的传说源远流长,在宋《三山志》等历史文献均有清晰明确记载。鳝溪白马王庙是现今福州极少见的留存下来的汉代闽越国时期的古庙,是福建现存历史最悠久的庙宇之一。