明清的连江县城文风鼎盛,按照惯例,有士名和功德者可以立牌坊于街道。截至乾隆五年(1740年),连江县城内总计有71座牌坊。

连江县城中还有众多世家。各家历代都各有鸿儒显达。乾隆年间县文庙乡贤祠里供有33位本县达官贵人,享受官府祀奉,孙家占有两席,分别为明洪武年间的参议孙芝,明嘉靖年间的御史孙用。孙芝是连江永贵里东岱人,清代《敖江富春孙氏宗谱》对其少有记叙,大概其时敖江富春孙氏尚未完成连江全县孙姓各派的联宗、整编。

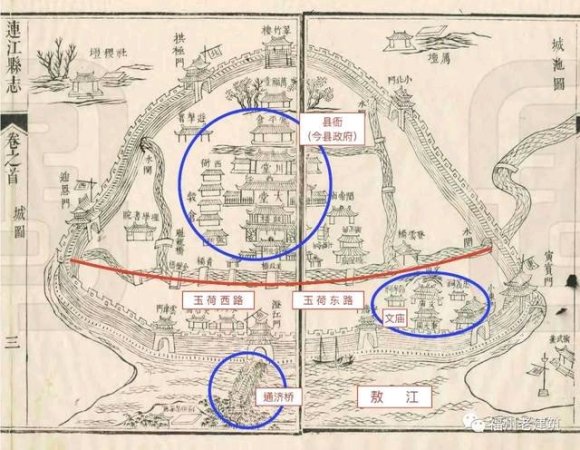

各大姓间的关系有时甚为微妙。孙姓族人口耳相传一个故事:从前,城关内的孙家、吴家素有不和,彼此互不通婚。连江县城形似凤凰,又称“凤城”,南门之外的通济桥就像凤凰的脖子,“大市街-美政街-县衙门”为中轴线,一条大体为东西向的水渠(今玉荷东路和玉荷西路)流经城内十座小桥,水渠两侧民居栉比,恰如凤凰的两翼,而东北温麻庙附近是凤凰的尾巴,简称凤尾。

连江城关的风水极好,孙家又占据其中的好位置,因此代有才人出。吴家和孙家同朝为官,但吴家忌惮孙家的势力,于是请教高人如何才能制衡孙家。吴家的兵部尚书吴文华(明嘉靖年间人士)先在敖江以南修建含光塔。每当夕阳西下,含光塔的倒影犹如一把利剑斩断凤凰的脖子“通济桥”,又在下水门处连开几处码头,商客行人频繁进出,“凤凰”胸前的鸣管好像被无数只小虫子啃噬,凤城的风水因此败坏。该传说虽为不经之谈,但侧面反映世家大族间复杂关系。