鹿溪

琼河,本是闽王王审知筑福州罗城、夹城时在城东开凿的城濠,清代以前叫旧河,清代以来称琼东河,我喜欢叫琼河。

温泉公园的五四河是琼河的起点,沿着树汤路、过洋垱、劳动路、火巷里、柳宅巷,从鼓楼区流向晋安区,一路南行,中间与东西河、打铁港交汇,在龙庭境转向东南,汇入晋安河。琼河全长4750米,河宽4.5米到26米不等,弯弯绕绕,仿佛一条锦带时而收束,时而舒展。

我对位于东边的河流素有好感,这种好感源于家乡绥安镇东门兜的绥东溪。这条溪陪伴着我成长,给了我对河流最初的记忆。我边走边想,“琼”为何物?

东汉许慎《说文解字》释:琼,赤玉。《毛诗传》说:琼,玉之美者。平日我喜读《诗经》,细心翻检一番,书中形容玉之美的词语有琼华、琼英、琼莹、琼瑶、琼踞、琼玖,令我叹为观止。我寻思,儒家经典的《诗经》与《礼记》中孔子“君子比德于玉”的精神存在联系并非偶然。

琼河边上有水部门,水部门里有得贵路,得贵路西口有德政桥,桥始建于宋绍兴年间。《三山志》载:德政桥,乃古桥渡。桥渡,水上交通的津梁。福州是水乡,也是桥乡。周边十里,探春踏秋、嫁娶访亲、上学赶考的,都从德政桥上过往。日久岁深,多少悠悠往事在桥一方。桥以德政为名,既是对造桥者的讴歌,也是水能载舟、水能覆舟的隐喻。

过了德政桥,沿着河岸往东行走,有一亭,横额上刻着“高升亭”三个行书大字,亭中有联:“气静还觉亭幽清,心闲初透榕色美。”笔法俊美,格调不俗。粗看,联句的语境似乎与仕途中人毫不相关,细思,则不然。当你经历过案牍劳形的日常,投身过万舸争流的竞逐,就不难理解林则徐题写“制怒”自勉的深意。如玉般的琼河不仅给人以气静心闲的精神疏导,更如一面澄亮的镜子,照鉴君子之德。广袤挺拔的老榕,如一位长髯过膝的老者,抚摸着高升亭的头部。树高千尺忘不了根,人往高处走不能忘本。

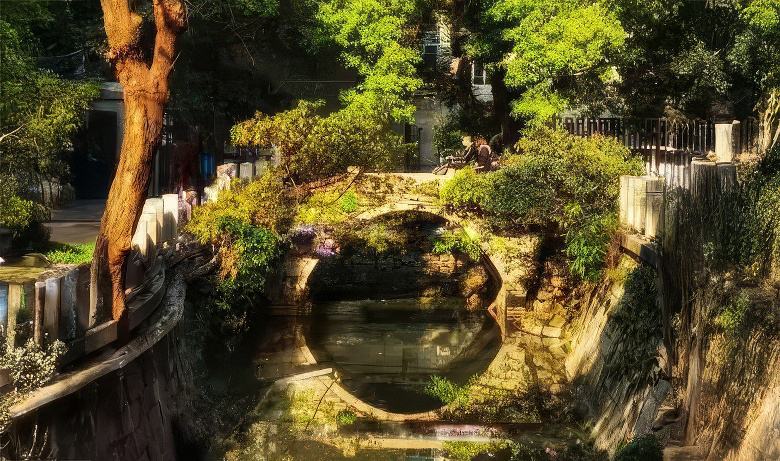

高升亭边就是高升桥。桥横跨琼河,东连柳宅,西接高桥巷。登七级石阶而上,桥墩高大如船形,四墩三孔。古时候,中间孔为大,可用以行舟。桥面上的石栏上刻着“高升桥”大红楷字,雍容雅正。高升桥不是福州才有的,广东惠州博罗麻陂镇、四川成都武侯祠旁,都有高升桥。但要论建造精美、保护完整,还数福州琼河上的高升桥为美。踏上斑驳光滑的青石板,从此岸到彼岸,用脚步丈量高升桥三百年的沧桑。

不经意间,来到一幢红墙青瓦飞檐斗拱的建筑跟前,这是一座始建于唐末的小院,名叫三界寺。水无欲无求,人多欲多求,多少人从入世转向出世,从争转向不争,是曾经沧海难为水之后的顿悟。琼河边的三界寺,耐人寻味。

无论入世,还是出世,人总要寻找属于自己的安顿之所。家住琼河边的清末著名文学家林纾,晨起必沿琼河行走数周,看眼前水木明瑟,万绿上下,清池平畴,河水澌澌,花笺题诗:“琼河三月柳花飞,新苗遇雨青四围。牧童临水看山色,斜阳垂落仍忘归。”林纾的行楷书法笔墨精妙,敦厚可人。诗写于春天,那时候的琼河边有田野,有放牛的小童,斜阳悄悄落入山的后背。林纾开始翻译传誉后人的《巴黎茶花女遗事》《迦茵小传》。时过境迁,如今的琼河周边广厦千万间,林纾的诗带着我们品味如画的琼河意象。

新月如钩,上桥,琼河岸上走。走进《诗经》,走进林纾的诗意,领悟上德若水的美好。