孟丰敏

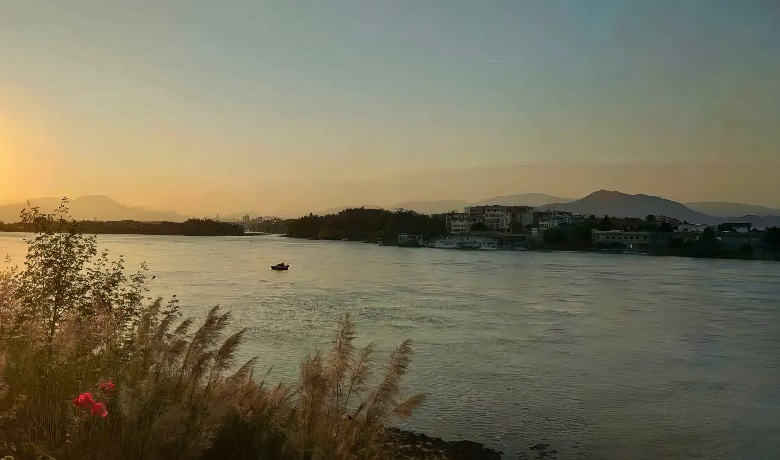

我居住建新镇上,家后隔一条街即明代状元翁正春、闽剧儒林始祖曹学佺的居住地洪塘街。黄昏,我常至芋原驿漫步,欣赏落日与霞光铺满江面的美景。早期,这是一片荒草萋萋日迟迟、村落田园相依傍的自然景象。芋原驿石碑背后有一片古老的小树林,树林中间有一条石道。我常信步于江畔,只为临风伫立江头,一睹江畔落日美景,时有偶遇文人雅士在此泡茶、吹笛、揽胜。

南宋理学家朱熹当年乘船到石岊渡时,赋诗《石岊江行》:“春日江中注,我纾溯其波。扬帆指西滋,两岸青山多。青山自逶迤,飞石空嗟峨。绿树生其间,幽鸟鸣相和。塞蓬骋退眺,击节成浩歌。独语无人悟,兹怀竟如何?停骏石岊馆,解缆清江滨。中流棹歌发,天风水生鳞。名都固多才,我来友其仁。兹焉同舟济,讵止胡越亲。相期岂今夕,岁晚无缁磷。”

“芋原驿”因“芋源江”而得名。“芋源江”又名“岊江”。闽侯县上街镇侯官村与荆溪镇桐口村之间的闽江,抵达仓山区淮安半岛后,这一段闽江被称作“石岊江”。由名人诗句可佐证,宋代,“芋原驿”原名“石岊馆”。明朝万历年间,怀安县并入侯官县,“石岊馆”改为“芋原驿”。不论名曰“石岊馆”或“芋原驿”,皆非渡口,只是一座建筑名称。今天的芋原驿对面有一座古老的提统撫麻府三相公庙,当年的提统撫就是负责芋原驿交通的衙门,职能是邮政兼交警。

芋原驿石碑后围栏内的石道名曰“接官道”,即宋代的福州大码头——怀安大道,即“石岊渡”。它是突堤式结构,东西走向,占地约380平方米,条石路基,素土夯实,上横铺条石,西头道面有三块巨大的条石伸入江面,见证了福州当年洪塘的繁华。

唐朝会昌法难期间,开元寺因供奉唐明皇像而得以保留。禅宗南岳系自唐天宝初年由马祖道一传入闽中后,福州诞生许多著名禅师,是福建禅宗传法中心,因此寺僧皆种植茶树,并能制茶、饮茶。唐贞元二十年,日本高僧空海坐船从霞浦县赤岸到福州,在福州登岸的官渡便是石岊渡,再转入城内开元寺居住。唐宋时期,日本高僧皆至福州求学,带回佛经、法器等,自然离不开学习茶文化,并把茶叶带回日本,也曾带走了福州的茶树种籽。

唐朝毛文锡的《茶谱》里还提及“福州柏岩极佳。”柏岩茶即鼓山半岩茶。唐咸通十一年(870年),武夷山市僧人藻光禅师曾前往雪峰山崇圣寺参拜开山祖师义存,后在武夷山吴屯乡建瑞岩寺,寺内种茶树,挖龙泉井煮茶。藻光法师晚年被闽王王延钧尊为“国师”。藻光禅师于福州圆寂后,被闽王敕封为“妙觉通圣大师”。历代闽王尊佛,向高僧学习禅茶之道,促进了鼓山半岩茶的生产和发展。

藻光禅师逝世多年后,其弟子将他们共建的山心庵更名为“天心寺”。明永乐十五年(1417年),明成祖朱棣赐封天心寺为“天心永乐禅寺”,赐封天心寺禅茶为“大红袍”。福州鼓山涌泉寺地藏殿前,有一块清朝同治十二年(1873年)所立的石碑,碑上左侧镌刻一行字:“十二年取回崇安县天心岩茶山心池大和尚买樸头坵中侧内一亩二分茶田。”

光绪二十五年(1899年),涌泉寺的德容法师担任天心寺住持,大兴土木,广增庙宇,请帝师陈宝琛题写“福德因缘”扁额,禅寺由此鼎盛。同时,德容法师在武夷小天心岩种植茶田。世界闻名的武夷名茶大红袍与鼓山涌泉寺关系密切。

涌泉寺、方山寺、开元寺、绍因寺、灵塔寺、天心寺同属南岳禅宗,寺僧皆能制茶,因此带动了福州乃至福建茶叶的生产和推广。当怀安县开元寺的住持、方山寺的章敬国师怀晖、武夷山藻光禅师、日本高僧们带着茶叶或茶树种籽离开福州时,当年北上的水路,必经石岊渡。石岊渡正是闽江上下游的枢纽站。当他们迎风伫立石岊江畔,但见石岊渡舟航云集,是福州最繁华的渡口。

近代,福州是中国三大茶港之一,鼓山茶树种植面积扩展到凤池、茶洋山、鼓岭等地。那时武夷山制作的红茶和福州的茶叶,从仓山区的泛船浦与台江区的台江汛出航。但人们却忘记了,早在南朝,怀安县的石岊渡便是福州最重要的贸易港,唐宋时期已是茶港、盐港,见证了福州两千年的对外贸易历史。当年,福州的茶叶用什么来储存呢?当然是怀安县瓷窑生产的青瓷。当年大量的怀安青瓷从石岊渡出发,出口到日本,被织田信长、丰臣秀吉奉为国宝、武士身份的象征。