在风景如画、历史悠久的古槐镇青山村,除了千年贡果“青山龙眼”久负盛名,还有一位思想界的历史文化名人,几百年来一直备受尊崇,他就是宋代理学大儒、朱熹的高徒兼爱婿——黄榦(gàn)。

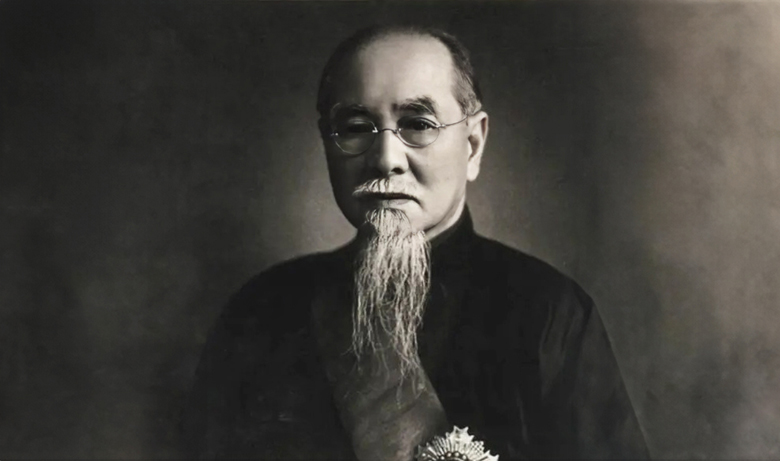

黄榦(1152—1221),字直卿,号勉斋,自幼聪颖,志趣广远。黄榦的父亲黄瑀,高宗绍兴八年(1138)进士,先后任饶州司户参军、永春县知县、监察御史、朝散郎,为官清廉爱民。乾道二年(1168),黄榦十六岁,其父去世,从此家道陷入贫寒。

宋孝宗淳熙二年(1175),黄榦23岁,他的二哥黄东赴吉州(今江西吉安)任职,他也一同前往,并向慕名已久的当地名士刘清之求教。刘清之一见黄榦,奇其才,怕误人子弟,极力建议他回福建到自己的老师朱熹门下深造,并特地修书一封,让黄榦带给朱熹。

黄榦即刻返回福建,当时正值隆冬,黄榦冒雪来到崇安(今武夷山市)五夫里拜朱熹为师。可不巧的是,朱熹刚回江西婺源祭扫祖墓,不知归期。为了等待朱熹,黄榦住在客栈,晚上睡觉连衣服都不曾脱下,随时等着拜见朱熹。就这样等了两三个月,直到第二年(1176)春,终于见到朱熹,并顺利拜其为师。

得名师指点的黄榦,夜以继日地勤学苦读。《宋史·黄榦传》记载:“榦自见熹,夜不设榻不解带,少倦则微坐,一倚或至达曙。”朱熹对这位高徒甚为器重,曾对人评价道:“直卿志坚思苦,与之处甚有益。”

淳熙九年(1182),已步入而立之年的黄榦一心只钻研学问,尚未娶妻,朱熹对他的人品和才华深为赏识,遂将次女许配给他为妻。

成为朱熹女婿之后,黄榦一直坚定地追随朱熹。庆元二年(1196),朱熹提倡的道学被朝廷斥为“伪学”,在当时政治高压下,门人中有的畏祸回避,有的托词离去,有的“更名他师、过门不入”,但黄榦却无所畏惧,仍如从前那般拥护朱熹,成为朱子理学的坚定追随者。

庆元六年(1200),朱熹病危,弥留之际,他把自己的制服及所著的书都托付给黄榦,并手书与他诀别道:“吾道之托在此,吾无憾矣。”朱熹去世后,黄榦持心守丧三年。

作为朱子理学第一传人,黄榦从拜师之日到朱熹去世,追随朱熹长达25年之久,随侍左右,既是朱熹的得意门生,又是朱熹在学术研究和书院教学中的得力助手。

嘉泰二年(1202年),朝廷下诏封朱熹为华文阁侍制与致仕恩励,这意味着已解除伪学之禁。就这样,黄榦被任用了。之后黄榦就任于临川、新淦、通判安丰军、知汉阳军、安庆府等,多有惠政。

黄榦始终未忘记岳父兼恩师的朱熹临终所托,他终生毕其精力,以弘扬、传播朱子理学为己任。为官期间在多个任所积极修葺官学,讲学论道,广泛传播朱子理学。

黄榦晚年致力于编写《朱侍讲行状》,他尽心竭力、字斟句酌,反复修改,终于在人生的最后光景将此书定稿。书中他综述朱熹的一生,全面评价朱熹,论定了朱熹的道统地位,为朱子理学的弘扬和传播起到了无可替代的作用。经过黄榦的不懈努力,朱子理学最终冲破“伪学”的禁锢,成为南宋之后中国思想界之正统思想。

1221年三月,黄榦离世,完成了平生夙愿,了无遗憾,一代大儒就此瞑目……

黄榦后世族人为纪念他,在长乐古槐镇青山村修建了黄勉斋特祠。祠内供奉着黄勉斋和夫人朱兑铜像,只见夫妻二人正襟危坐,神态安详,仪态大方,书香礼仪之风展露无遗。殿中悬挂着诸多牌匾和对联,其中一幅“理学正宗志益坚 葱汤麦饭风长绍”的楹联记载着“葱汤麦饭”的故事。

有一次,朱熹来看望黄榦一家,女儿想好好款待一下父亲,可因家境贫寒,实在没有什么像样的饭菜招待父亲,无奈之下,只好跑到屋后的菜园里摘了几根香葱做成清汤,然后又煮了一锅麦饭。女儿从厨房端出葱汤麦饭时,神情尴尬、面有愧色,朱熹深知女儿家中窘迫,丝毫不介意,一边安慰女儿,一边吃得津津有味。临别之际,朱熹挥笔写下一首诗:“葱汤麦饭两相宜,葱补丹田麦补脾。莫道此中滋味少,前村还有未炊时。”此后黄榦一直将岳父的这首题诗当作座右铭以及家训,“葱汤麦饭”成为黄家代代相传的家风。

如今,黄榦作为古槐镇青山村一个厚重的文化符号,为家乡的振兴与发展仍然贡献着潜移默化的强大力量。